Поворот пространства. О реформе городских библиотек, сборник научных статей, коллектив авторов, под ред. М. Ежовой — М., 2025.

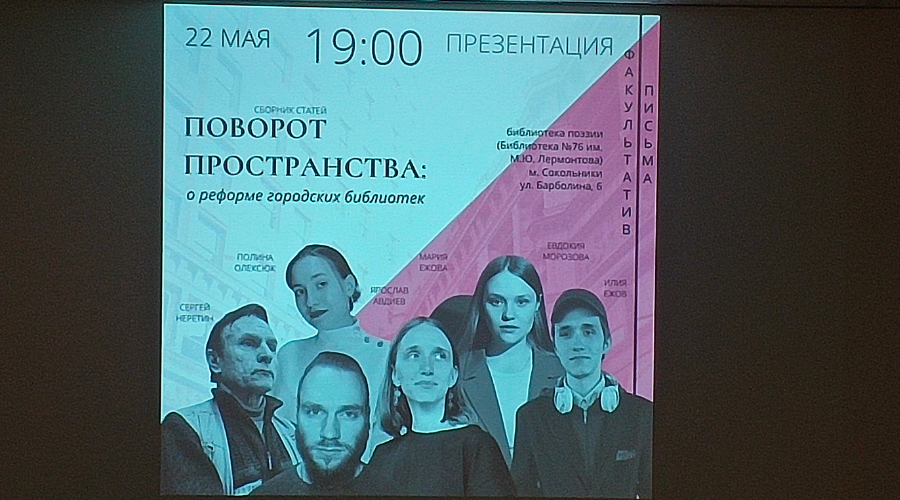

Об авторах сборника:

Мария Ежова — библиотекарь, религиовед, исследователь городской культуры, сотрудник Библиотеки № 76 им. М.Ю. Лермонтова ОКЦ ВАО (ведущая Певческого семинара и Книжного клуба Библиотеки поэзии).

Ярослав Авдиев — антрополог, студент ЦСА РГГУ.

Сергей Неретин — религиовед, ведущий инженер НИЦ «Курчатовский институт.

Полина Олексюк — религиовед, студентка УНЦИР РГГУ, сотрудник Библиотеки поэзии.

Евдокия Морозова — искусствовед, реставратор.

Илия Ежов — студент гуманитарного факультета МИТУ МАСИ.

Новый формат библиотек — главная тема сборника.

Мария Ежова открыла презентацию, рассказала, что работа над сборником заняла больше времени, потребовала больше сил и нервов, чем думалось. Лекции и мероприятия в библиотеке такие интересные — и потому казалось, что и со сборником должно получиться легче и быстрее. Но в итоге есть что предъявить миру — результат долгосрочного труда. А когда труд коллективный — здорово, что можно его с кем-то разделить. Общее дело, общая цель.

Слева направо М. Ежова, П. Олексюк, С. Никитин, И. Ежов

Проект начинался с того, что в библиотеке возник кружок писания. Участники собирались, чтобы практиковать свою академическую мышцу пишущих людей. Читали и обсуждали разные книги — Эрика Берна, Пьера Бурдьё, Алана Барта. Полезные знания, которые можно было приложить к тому, что приходится делать в библиотечной работе.

Сначала собирались в кафе, позднее в библиотеке. Со временем решили написать совместную книгу. Главной задачей сборника было проанализировать, что сегодня происходит с этим странным пространством — библиотекой. Она в очередной раз изменила свою суть, сменила место в иерархии городской культуры.

«В 2022 году Центральные библиотечные системы в Москве прекратили своё существование, и на место им пришли Объединения культурных центров» (из предисловия М. Ежовой к книге).

Всё меняется очень быстро, всё текуче, а авторам удалось зафиксировать момент — словно сделать снимок или антропологический срез в определённом времени и пространстве.

Когда стали глубже знакомиться с библиотечным пространство, увидели сильные и слабые стороны.

Работая в библиотеке, оказываешься включён в миллион пересекающихся процессов. И ты сам меняешься.

Книга названа «Поворот пространства». К чему и от чего? Пространство меняется — от хранилища книг (с доступом к информации) к мультидисциплинарному месту, в котором открывается бесконечное количество возможностей.

Помимо бумажной книги, в рамках проекта сделан фильм-интервью, который снял участник сборника Ярослав Авдиев. Сегодня его нет на презентации. Фрагмент фильма будет показан.

Статья Евдокии Морозовой — «Выставки учебных работ и их перспективы». Речь в ней о том, что к книгам в библиотеке добавляются труды молодых художников на стенах, что тоже влияет на общую картину. Дополнительная ось, по которой можно в любой современной библиотеке ориентироваться.

Полина Олексюк в своей статье «Книжные выставки в современном библиотечном пространстве» говорит о том, что книги сами по себе, без презентации уже невозможно представить. Книга нуждается в дополнительной экспозиции, и нужно понимать, как с этой экспозицией работать. Экспериментальная часть работы современного библиотекаря.

Сергей Неретин исследует процессы внутри библиотеки (статья «Научиться писать стихи: «Осенняя школа» в Библиотеке поэзии»). Теперь в библиотеку приходит не только старшее поколение читателей за книжками, но и молодые, творческие силы. Молодые авторы хотят, чтобы их книги тоже оказались в библиотечных фондах. Библиотека поэзии — уникальный пример. Книги молодых имеют все шансы появиться в фонде Библиотеке поэзии.

Исследование Илии Ежова — про выход в виртуальный мир. Как библиотеки себя презентуют и как они взаимодействуют с аудиторией в виртуальном пространстве.

Полина Олексюк рассказала, что своеобразный поворот пространства произошёл и в её жизни. Теперь она не только студентка РГГУ, но и сотрудник библиотеки, это изменение произошло за время работы над сборником и оно напрямую связано с экспериментальным исследованием, которое она провела.

Она попала в проект довольно неожиданно, позже всех. Кто—то отказался, и Маша Ежова предложила ей попробовать.

Долго выбирала тему. Изначально не знала, как сейчас работают библиотеки в Москве. Стала много проводить в них времени.

Её всегда привлекает возможность через творческий подход преобразить мир вокруг себя.

Библиотека № 76 на ул. Шумкина (в которой работала Библиотека поэзии во время ремонта помещения на ул. Барболина) располагает меньшим пространством. Выставки книг в шкафах в Библиотеке № 76 были представлены, однако они не привлекали внимания, были неинтересны. Библиотекари привычно считают, выставки не влияют на книговыдачу. Так зачем в них вкладываться? А хотелось бы, чтобы влияли.

Стало интересно оформить выставку и посмотреть, повлияет ли она на интерес к книгам.

Проанализировали посетителей библиотеки № 76, это всегда нужно учитывать. В основном, читатели пожилого возраста, пенсионного. Есть и молодёжь, и подростки.

Решили сделать что-то универсальное, но не слишком пёстрое и яркое. Люди старшего возраста плохо воспринимают пестроту.

Взяли общей темой выставки «Если вы хотите почитать?» и выделили пять подтем: «... о любви», «... вдохновляющие истории», «... окунуться в детство», «... сами не знаете что», «... о жизненных перипетиях».

Эти категории были выбраны после опроса читателей и разговора с библиотекарями — то, о чём у них чаще всего просят почитать.

Отобрали максимально разную литературу, максимально разные издания выставили. Отмечено, что современные издания в ярких обложках разбирают быстрее, старые берут намного хуже. Этот пласт тоже заложили в исследование.

При оформления выставки крепили на стенд надписи в разных рамках, которые объединяли книги по теме. Лаконичное описание к книге, до 10 слов, которое должно каким-то образом зацепить читателя.

Также ознакомились с рекомендациями для сотрудников библиотеки (в специальных пособиях). Опирались на принципы наглядности, комфортности и точности.

Результаты этого эксперимента очень неоднозначные. С одной стороны, внимание к самой выставке, оформленной особым образом, повысилось. Впервые за долгое время читатели её заметили, стали рассматривать. Но на книговыдачу она особо не повлияла.

Возможно, потому — и это подтверждено — что читатели в основном приходят в библиотеку за конкретной литературой, уже с готовым запросом.

Но был и положительный эффект. Выставки помогают библиотекарем. Если запрос читателя довольно абстрактный, всегда можно предложить ему книжную выставку как ориентир.

Сам эксперимент вызвал неожиданно большой интерес среди библиотечных людей. После лекции об экспериментальной выставке задавали множество вопросов. Сотрудники говорили о том, что выставки уходят в прошлое, что обычно их делают только по приказу сверху.

П. Олексюк начала работать в библиотеке № 100, она семейная. Взрослый, подростковый и детский отделы. Подход к выставкам там нестандартный. Уделяется внимание подбору темы и подбору литературы, но не оформлению.

Детские выставки очень интересуют, книги «разлетаются» к читателям за один день.

В выставках для детей и подростков хорошо использовать объёмные яркие элементы. В целом этот подход не нов. Ребятам должно быть интересно, красочно, привлекать внимание. Игровой момент. Взрослым важнее содержание.

Вывод: в современных реалиях библиотечные выставки не уходят в прошлое. Они вполне актуальны. Помогают сотрудникам — не знаешь что предложить, указываешь на выставку.

Нужно помнить о возрасте читателей и их предпочтениях.

Когда полноценно откроется Библиотека поэзии, в планах делать выставки для молодёжи и взрослых читателей на основе модных трендов. Например, сейчас очень популярны знаки зодиака и арканы.

В планах сделать такие подборки книг.

Илия Ежов доложил о презентации библотек в виртуальном пространстве (статья «Присутствие библиотек в медиаполе: отправление символической власти»). Свою статью построил на концепции Пьера Бурдьё.

Задача, тема статьи звучала так: предлагалось поработать в интернете и посмотреть, какое создаётся впечатление о структуре библиотек по интернет-присутствию.

Смотрел и сайты библиотек, и группы ВК. Сайты выглядят опрятно и представительно, несмотря на плохую модерацию. А вот ВК-группы — «тоска», представлен один и тот же набор статей, публикаций. С трудом верится, что они могут привлечь новых читателей.

Изучил и пришёл к выводу, что и сегодня библиотеки претендуют на некоторую символическую власть. Однако в итоге не могут её реализовать, несмотря на государственный запрос.

Постарался оценить, где происходит утрата, недостача, почему так плохо распространяется в интернете библиотечное слово.

Понятно, что в интернете есть вещи, которые распространяются лучше, — т.н. виральный контент.

Твой товар, каким бы привлекательным он ни был, не может победить те товары, чья цель единственная — быть привлекательным. Если все ресурсы брошены на привлекательность.

Библиотека — это в первую очередь всё-таки архив.

Новые образования — культурные центры — пытаются привлечь аудиторию за счёт живого взаимодействия, делая акцент на то, чего вам не может дать, к примеру, скачанная статья из интернета.

Материал библиотеки во многом раскрывается в дискуссии.

П. Олексюк подтвердила, что соцсети библиотек — страдающая тема. Так же, как и выставки. В очень малом количестве библиотек есть отдельная ставка или сотрудник, который занимается ведением соцсетей. При этом предъявляется множество требований. Среди них есть как логичные, так и абсурдные. Абсурд — обязательно квадратные изображения, определённый шрифт, цвет, много символов. Итог оставляет желать лучшего.

Интересно было бы продолжить исследование, в котором задействовать те библиотеки, где выделены места для сотрудников, занимающихся соцсетями, а не только работающих за кафедрой.[1]

Главная причина, по которой теряется символическая власть, по мнению И. Ежова, — глубокая медиатизация. Суть в том, что изменилась форма потребления информации. Изменились условия восприятия, и быстрее меняется фокус внимания.

Нет смысла ходить в библиотеку, когда тебе нужно быстрее потребить больше информации, чем когда-либо ранее. Медиа проникают в нашу жизнь и навязывают нам информацию самого разного толка и качества.

У среднестатистического читателя не остаётся ресурса на посещение библиотеки.

Однако как новая сфера, место для культурного досуга, библиотека обладает привлекательностью. Обеспечивает радость от совместной деятельности, которую невозможно получить из смартфона.

Продолжая тему, в какой форме может быть представлен досуг в библиотеке, в Библиотеке поэзии один из форматов — Поэтическая школа, о которой расскажет Сергей Никитин, который исследовал формат Осенней поэтической школы.

Учился в РГГУ с М. Ежовой, так попал в библиотечный проект. Что привлекло? На его глазах умирало такое явление, как городская библиотека. Он помнит свою молодость, когда в провинциальных городах библиотека была единственной возможностью почерпнуть новое, интересное. Работали поэтические кружки, писатели приезжали из столиц.

Слишком много конкурентов теперь у библиотеки. Медиатизация в первую очередь. Возможность уйти в электронное пространство, не выходя из дома. Библиотека же требует, чтобы человек вышел из своей квартиры, потратил время на поездку.

Решение московского правительства — об объединении в культурные центры — позволяет использовать все положительные стороны как библиотек, так и клубов, и Домов культуры.

Очень важно использовать в работе стремление творческой молодёжи себя выразить. Это один из примеров того, по каким направлениям может выжить библиотека.

Сначала в Библиотеке поэзии прошла пробная Летняя школа, на энтузиазме. Стало ясно, что это перспективное дело. Желание юношей и девушек научиться писать стихи очень сильное.

В Осенней школе приняли участие и студенты, и преподаватели МГУ, РГГУ, педагогических вузов. Старшее поколение преподавателей с удовольствием передавало опыт обучения поэтическому творчеству.

Объединения культурных центров уменьшают различия между старшим поколением и молодым. Этим ему понравилась и работа библиотеки № 76. Работник библиотеки Ирина Денисова — поэт-любитель — организует встречи по нескольким темам для посетителей библиотеки: туризм, бардовская песня. На эти встречи ходят люди разных поколений.

Поэтическая школа показала, что интерес к подобным проектам очень большой. 70 с лишним стихотворных заявок было подано, половину ребят примерно приняли, отобрали лучших. В рамках Школы прошли лекции и семинары по стихосложению.

Ребята посещали активно все занятия, результаты С. Никитин изложил в своей статье.

Выводы: объединение культурных центров правильный шаг. Сравнивая некоторые библиотеки в других московских округах, Восточный округ — один из показательных. Здесь взялись серьёзно за дело. Стремление молодых людей выразить себя в творчестве нужно поддерживать и организовывать работу, опираясь на него. Не только в поэзии, но и, например, в области изобразительного искусства.

М. Ежова подытожила, что обратная связь и анализ, проделанный С. Никитиным, очень важен и полезен для всех организаторов и участников Поэтической школы, как взгляд со стороны.

П. Олексюк считает, что в целом пространство библиотек не реализует свой потенциал на максимум, потому что создано недостаточно условий, недостаточно кадров и ресурсного обеспечения. Это действительно проблема. Есть куда расти.

Осенняя школа — неплохой пример движения к просветительской деятельности библиотеки. Хорошо работает в совокупности с тем, что вообще делает Библиотека поэзии, собирая вокруг себя молодых людей с разнообразными творческими интересами.

Ещё был большой сегмент в статье Никитина (не вошёл в сборник) — другая тема: сравнение деятельности человека с работой ИИ. Обсуждение какой-то темы в виртуальном пространстве создает иллюзию общения, а на самом деле это активное участие одного-двух человек, а остальные только ставят лайки или пишут короткие мнения. Это не полноценное общение.

Когда люди живьём собрались и видят друг друга, они могут общаться, спорить. Слышишь живое слово, речь, интонации. В интернете тоже спорят. Но это словно спор не между людьми, а между виртуальными существами.

Казалось бы, видео-конференции всё положительное, что есть в общении, могли бы воспроизводить, но пока этого в полной мере нет.

Ошеломляет скорость, с которой меняется жизнь сейчас. Промышленная революция длилась сотни лет. Сейчас прогресс на протяжении одного поколения, люди перестают понимать своих отцов и матерей.

В количественном отношении уже не в сотни раз операции в программах быстрее, а в миллионы раз.

С. Никитин привёл в пример в своём исследовании ИИ, который создаёт стихи. По сравнению с начинающими поэтами, он сочиняет вполне прилично, даже порой превосходит их.

Пишет стихи по нескольким заданным словам, на заданную тему.

Ещё один участник сборника, молодой антрополог Ярослав Авдиев снял фильм-интервью. Взаимодействие с человеком, который приходит узнать самого себя через интервью. Поговорил с тремя работниками библиотеки. В том числе, с молодым поэтом Ильёй Склярским, который проводил мероприятия в библиотеке. Этот фрагмент был показан.

Фильм выложен полностью в группе Библиотеки поэзии ВК. Использован медитативный художественный приём. Снято несколько пространств с библиотеке. Голоса интервьюера мы не слышим. Только вопросы, напечатанные на экране, и голос отвечающих.

В кадре мы видим пространства, с которым они взаимодействуют, и узнаём, что они испытывают, находясь и работая в них. Попытка проникнуть во внутренний мир героев.

Очень серьёзные вопросы задаются — о творчестве, об институциях и тд.

Статья Я. Авдиева «Восприятие молодёжью собственного предназначения в рамках работы в городском культурном пространстве» — это анализ фильма-интервью и — шире — того, как библиотека может позволить человеку почувствовать себя иначе, раскрыться, реализоваться в этом пространстве.

Статья Евдокии Морозовой «Выставки учебных работ и их перспективы» посвящена тому, что учебные заведения художественной направленности не до конца реализуют свой потенциал. Создаётся множество учебных работ каждый год, но их мало кто видит. При этом есть городское пространство, которое могло бы эти работы демонстрировать.

В оформлении интерьеров некоторых библиотек использованы фрески, панно, мозаики, в других библиотеках просто чистые белые стены, что создаёт эффект отсутствия жизни, довольно сильно давит.

Художественные выставки в библиотеках (взрослые художники, работы детей, фотовыставки) — это вполне удачный опыт, интересно, привлекает внимание, проходят встречи с авторами, устраиваются экскурсии.

Плюс это вариант для оформления мероприятий в библиотеках. Тематические выставки — большое подспорье при отсутствии финансирования. Студенты-художники готовы рисовать по запросу библиотеки. Е. Морозова в своей статье предлагает возможность наладить постоянное взаимодействие, долговременные связи с художниками.

Вывод из всего сказанного на встрече таков: будущее библиотеки, интерес к её деятельности напрямую связаны с разнообразными культурными мероприятиями и занятиями в форматах, привлекательных для широкой аудитории. Сохранение культуры в виде печатного слова — по-прежнему немаловажная, но в современных условиях уже не первостепенная функция библиотеки.

[1] Библиотечный слэнг — непосредственное обслуживание читателей, выдача литературы.