.png)

«...рождаются с поющими телами...»

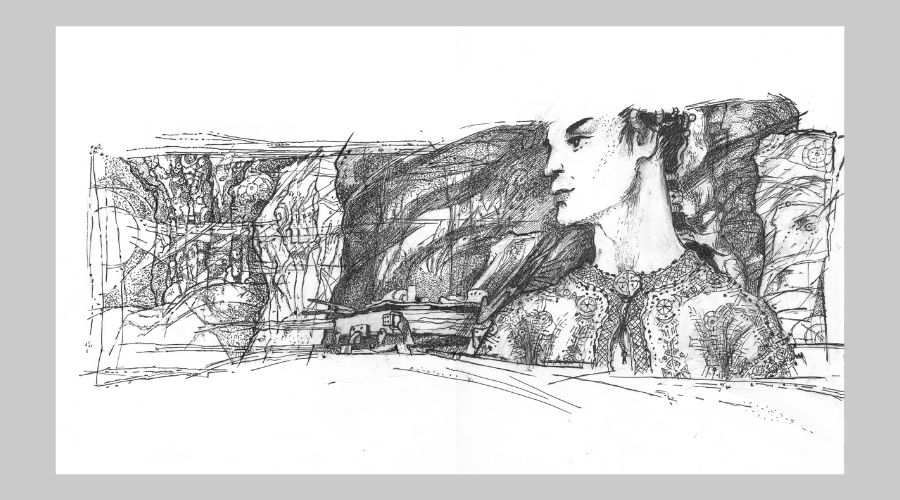

Светлана Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо»

Перед нами — попытка нового эпоса, основанного на принципах погружения в человеческое и Божественное; замешанного на закваске древности, всегда привлекавшей и автора, и читателя, и исследователя, но у этой древности сейчас новая окраска: забытая архаика становится нашим насущным, трепещущим, кровным сегодня, темная первобытность обращается в недосягаемую светящуюся первозданность, утерянные древние максимы будоражат нашу память и мысль — они уже в крови, они — наши интеллектуальные хромосомы, чувственные гены.

«Роковая чаша с темным питьем. За ней — небытие.

Кромешная мгла, тишина, как в меховом покрове. Смешно было в детстве прятаться под ним. Звуки приходили и уходили по мановению руки.

В этом ра не бывает так тихо. Заснув, будто выходишь в соседнюю клеть, во всем сомне шумов и света. Часто обретаешь себя на берегу Кунды. Она такая же, как всегда, в чаше зелени и ветвей, с той же музыкой воды по черным валунам, с теми же ослепительными бликами света. Не вдруг поймешь, что это — звонкая ласка солнца или врата. Они всегда являются нежданно. Больно их ощущать. Будто падают серебряные пластины.

Собраться на них — искусство. Особенно тяжко это тем, кто живет в волнах звука. Врата не безмолвны. И нетерпимо звонкий, тонкий этот свист заставляет терять себя. Не всегда успеваешь уследить их приход. Музыка чуждого мира... Она врывается резко, с маху уносит, как шумный поток.

Тяжек он ушам, но невыразимо прекрасен... звук разверзшейся Вселенной. (...)» (Светлана Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Гандхарв»).

Так изображать, живописать неведомый, ушедший Мiръ, потерянный древний Рай, может тот, кто его ясно видит и отчетливо слышит: художник.

На наших глазах Светлана Ярузова создает новый мыслеобразный геном, и он, думаю, уже становится носителем нового отношения не только (и не столько) к литературе, сколько к формированию нового отношения человека к собственной истории.

История — то, без чего не могут существовать цивилизация и культура: это базис, почва, фундамент. И, разумеется, это давняя аксиома — потому, что история есть память, и хранилище памяти человечества есть сокровищница его культуры.

***

Не удержусь, чтобы в данном контексте вначале не привести цитату из великолепной книги Мариэтты Шагинян «Йозеф Мысливечек»; именно эти слова, эти мысли писательницы ХХ века неожиданно точно отражают и выражают этот новый ход, новый широкий шаг древнего эпоса — в неведомое будущее; новое колебание гигантского маятника Времени от отношения к древней истории как к изысканиям о прапредках или странице учебника, к древним людям как к неведомым полусказочным, полулегендарным персонажам — к мистическому и пламенно-горячему постижению давно истаявших времен, давно ушедших людей как своих современников, и даже как тех, кто придет после нас.

Не есть ли эта раскачка маятника непостижимый парадокс мгновенного превращения прошлого — в будущее?

«Люди созданы так, что глаза у них посажены только спереди. Говорят, у пчел множество глаз и они могут сразу смотреть во все стороны. Человек может глядеть только вперед и только вперед; даже когда он обернется назад, он смотрит назад, как вперед. И вот это меньше всего понимают авторы исторических романов. Им кажется, глядеть в прошлое — значит глядеть назад. Они стараются выразить этот «взгляд назад»: подделывают речь под речь той эпохи, описывают одежду и предметы, какими они стоят в музеях, задерживают человека и его речь, как дыхание, и кажется, будто людям трудно говорить от этой задержки, будто стараются они изо всех сил говорить именно так, как писались документы той эпохи. Но человеческая речь всегда была живой, она рвалась из документов, и, кто ее слушал, тот слышал, как она рвется из стареющих форм в формы новые, облегченные формы, будь это во времена Домостроя, или Фомы Аквинского, или когда угодно. И даже из одежды каждого дня, каждого года рвался человек в новые одежды соответственно моде. Все это было потому, что он шел в будущее. И кто глядит на него из далеких времен как на своего прапрапрапредка, тот видит явное движение вперед, вечное движение вперед, как на графике движется ртутная стрелка. (...)» (Мариэтта Шагинян, «Йозеф Мысливечек»).

Светлана Ярузова, художник и писатель, на наших глазах создает настоящий эпос, в котором исторические лейтмотивы становятся опорами сюжета, а под арками и сводами сюжета живут и действуют люди, исчезнувшие с лика Земли пять тысяч лет назад — и пришедшие на Землю вновь: традиционный, известный фокус со смещенным временем, с забрасыванием человека (героя, героини) в незапамятное, напрочь забытое далёко, внезапно приоткрывает нам завесу тайны над тесным сплетением холодного забвения и пылающей памяти.

Не все, что мы помним, можно облечь в слова.

Не все, что мы забыли, можно воскресить в молчании.

Удачно, оригинально найдено в книге сюжетное (кинематографическое!) чередование настоящего и давнего; героиня, Лина, проваливается во Время, а оттуда, из бездн и глубин Времени, медленно выступают МЕТЫ — так именуются главы книги, в которых утраченный Мiръ всплывает, наплывает на нас, приближается, становится узнаваемым, близким, родным.

«Но я обречен ощущать мир во всей его целости! И глубь, и поверхность! Таким уж уродился. Дано мне слышать шепот звезд, ловить тысячи звуков и оттенков, тогда как других обтекают они, как вода валун.

Учитель говорил, что быть таким — удача. И досадовать грех, даже если больно и одиноко... Но примет ли это отрок? Когда все идут колонной, с пустыми лицами, а ты останавливаешься и не можешь сделать ни шагу. Потрясение, сладкий вкус и полная невозможность выпустить из поля зрения красоту и правду, явившуюся нежданно... Не ведаешь, что с собой делать — заорать, расплакаться, встать столбом и окаменеть? Чудным был… И однажды настал край. Те, кто до сих пор мирно уживались, начали сторониться и высмеивать. Не мог, как ни пытался, объяснить творящееся. Ни слов, ни сил...

В те дни впервые прислушался к звуку вины. Ища одиночества, набрел на учителя. Тот сидел в темной клети на лавке, перебирая струны. Взглянул искоса: «Я долго ждал тебя, подойди!».

Музыка научила многому. В том числе хранить в тайне чувства, скрывать потрясение улыбкой, страх и нерешительность пустыми словами. И еще, подобно женщине, она ревновала ко всем, и мало кому удалось открыть созданную ею легкую серебряную клеть. (...)» (С. Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Гандхарв»).

Музыка — яркий, откровенный мелос Бога. «Из наслаждений жизни / Одной любви музы́ка уступает, / Но и любовь — мелодия...» (А.С. Пушкин, «Каменный гость»). И она же подобна женщине; это пушкинское сопоставление «любовь = музыка» правдиво и неоспоримо; и ее обозначенный древними людьми женский род утешает, насыщает силой для жизни и смерти и дарит, пусть иллюзорно, под покрывалом Майи, возможность бессмертия. А что есть бессмертие, как не единый миг?..

***

Бессмертие присуще богам. А что при этом делать смертным людям? Тем, кто, осознавая свою неотвратимую смерть, свою не отъединенную от себя смертность, нескончаемое черное Ничто, все же отваживается на поступки, которые могут охарактеризовать смертного как Вечноживущего и дать всем смертным надежду на возможную живую вечность?

И на солнечный свет этого бессмертия, побеждающего подземную тьму и беспросветную черноту... На прообраз, прототип Эдема.

«Люди как боги» — помним древнюю формулу, рожденную не только из мистических раздумий Елены Блаватской, но и из упований Египта, что с таким трудом прощался со зверобогами, обращаясь к песни матери и дитя — Исиды и Осириса, — из торжества героев Эллады и Рима, из оптимистических мечтаний и драматических фантазий Герберта Уэллса и Сергея Снегова, Ивана Ефремова и Станислава Лема. Светлана Ярузова напрямую работает с Временем. Она понимает: трагедия нынешнего дня — трагедия мелкого, раздробленного мышления, недоверия, злобы, ненависти, мести. А как же было там? В эпохи, когда Божественное еще не было унижено, растоптано и распято, когда небесная высота была доступна человеческому сообществу, как доступны стены родного дома... Солнце, свет дают силу Богам, людям и животным, всякой малой земной травинке. Теперешние люди забыли, что можно стать солнцем, звездой, огнем, обратиться в неиссякаемый солнечный свет; полдень — время царения, апофеоз бытия, и зна́ком света отмечена людская радость, начинающаяся в русском слове со слога РА — имени древнего солнечного бога.

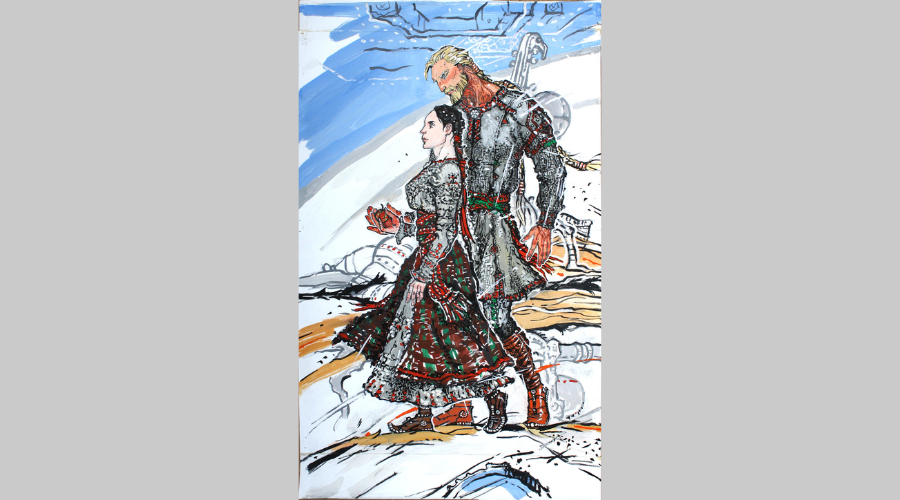

А солнечный человек — не только божество. Солнце разливает свои лучи над всем племенем, над всем народом. Что такое народ в эпосе «Полдень древних»? Народ в произведении искусства часто виден через призму жизни одного человека или нескольких представителей рода. Попавшая в доисторические времена художница Лина пребывает рядом с арьей Саром, и Сар открывает ей собственное мiроустройство через себя. Через свое тело, душу, слово, молчание.

Лина часто пугается, спасается бегством от тех событийных или символических поворотов чужой жизни, которые она не в силах себе объяснить. Соотношение «современность — древность» то и дело рвется; оно тоньше полуденной нити паутины. Лине приходится самой, без подсказок, постигать секреты и традиции забытого бытия.

Быт и бытие у древних арьев сплетаются гораздо крепче, нежели в нашем сегодня. И автор, реконструируя этот онтологический дуэт, по сути, заново его рождает.

Сар — это солнце. Солнцу не надо изучать времена, чтобы осветить их — снаружи и изнутри. Говоря с Линой на современном языке, пугая ее словами, что в наше время стали откровенной грубостью, Сар предоставляет ей возможность убедиться в том, что изменения в культуре, в обрядовых и нравственных установках неизбежны, и Лина начинает осознавать и свое бесспорное родство с канувшим в вечность арийским народом, и одновременно — свое от него кардинальное отличие.

Вся книга, несмотря на наличие в ней созведия других героев, по сути, лейтмотивное изображение дуала «Сар — Лина». Сар — один — это весь народ арьев. Концентрация солнца в нем — залог жизни, жизнеспособности его народа. Этот народ сможет передать свой язык, обычаи, обряды, свет — грядущим племенам.

Но Сар не только светоносен. Он может погрузить свою подопечную, свою гостью из иных времен и во тьму хтонических пространств, и в жестокость Космоса, в ярость Природы, с которой не надо бороться, а надобно ее понять и принять, стать ее насущной частью.

Мы безжалостно разделили себя и Мать-Природу. Сар щедро и подробно показывает Лине бытие, где этот вселенский ансамбль еще не разрублен технологиями Железного века.

Светлана Ярузова свободно и смело сочетает в повествовании пра-Русь и арьев (ариев), первобытный Урал и индусских богов, Гиперборею и прародину-Индию, страну Бхарат (Бхарату), тем самым она дает понять читателю — вот где сердцевина нашего Мiра, вот где намек на средоточие Живого, на единство Яви, Прави и Нави:

«Потрясением было, когда среди множества причудливых, горящих ярыми красками столбов, нашелся знакомый образ. Джаганнатх! Выражение восторга и ностальгии передано было в этих странных абстрактных чертах так явственно, что невольно хотелось его повторить. Кто был автором этого шедевра? Как он оказался здесь, на Урале? Кто-то из той самой погибшей Бхараты? А почему нет? Сколько можно понять, это поколение дедов Сара. Сюда, на север, возвращались выжившие... Те, кто был лично знаком с Кришной...

С ума сойти... Зал был поистине восьмым чудом света и местом откровений. Это то самое хранилище закодированной информации? Закодированной в образах... Или они не ставили себе такую цель? Просто приходили изливать душу, вспоминать, лечиться?

Она всегда задавала себе вопрос — зачем древние рисовали в пещерах? Забирались в замкнутое пространство и при свете масляной лампы, штрих за штрихом, переносили на стены переживания дня. Не скрывая ничего, во всю мощь и силу. Такая арт-терапия? Магический акт? Да, в том числе. Создание места силы, где можно взглянуть на себя со стороны, как на экране. И отделиться от страхов и мучительных чувств... Да, арт-терапия... В корне — она, какими бы ритуалами там, в дальнейшем, все не обросло.

Зал можно понимать очень высоким градусом подобной практики. Высочайшим. Когда о себе говорит, нет, не гениальный человек — гениальный народ...» (С. Ярузова, «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Гандхарв»).

Мы идем вперед, и вдруг получается так, что это «вперед» оказывается за многие тысячи лет позади нас.

И это значит — внутри тайны Времени нет ни прошлого, ни грядущего, ни верха, ни низа, ни правого, ни левого, — как в Большом Космосе.

А еще это значит (вспомним постулат Мариэтты Шагинян), что наше, вместе с художницей Линой, движение назад, в колодцы Времени, есть все равно движение вперед: космическая спираль, кохлион, вечная философская Раковина, намекает нам на то, что мы вернемся к тому, что обрели когда-то — на новом витке осознания и приятия.

Так в культуре есть книги, которые можно читать с любого места, — там, где ты сделаешь глубокий вздох и нырнешь — даже не в сюжет, нет: в изображаемое время, в переживаемые ощущения, и главное в этом потоке эмоций — соединение земли и звезд, Мiра дольнего и Мiра горнего. Любая сюжетика, любые чудеса и хитросплетения захватывающих событий — лишь повод сказать о Главном.

Где, в чем таится это Главное для Светланы Ярузовой? Эта мiровая константа? Так же, как для Ивана Ефремова, невероятного знатока культуры Индии, для Светланы Ярузовой это — технология духовного дайвера: погружение в жизнь и судьбы воссоздаваемых ею древних арьев.

Арии, арьи — их следы современные археологи ищут везде: в Кашмире и уральском Аркаиме, в Гималаях и Тибете, в писаницах Каа-Хема и Бий-Хема, в хакасской Долине царей, на просторах Ирана, там, где полуночное звездное небо глядит на руины и раскопки древней Парфии, в кельтских лабиринтах, повторяющих рисунок извилин человеческого мозга. И вот что удивительно. У автора, который, отталкиваясь от сюжета, все больше приближается к философии и идее, к социологии и футурологии (да, именно к футурологии — в безднах истории!), сам текст незаметно, латентно становится сакральными письменами, новым священным эпосом.

И внутри этого эпоса — и современные вербальные интонации, и небесные мелодии, и первобытная обрядовая жестокость.

«Она появилась как боль от удара. Когда не успеваешь увернуться от пронзительно шипящей сверкающей плети. Стареющая женщина. Нагая по пояс. Еще сильная и крепкая, со шрамом на одной из грудей вместо соска. У нее каменное лицо и нож в руках. Обычай велел им убивать себя с утратой женской силы. Иные не могли служить.

Нож вошел в середину живота. Женщина, корчась, рухнула на пол. По камням расползлась алая лужа. Исходящие покровы, клубясь, приблизились, заиграли переливами красок. Она рассказывала о себе.

Ее прабабка, бабка и мать имели сходную природу. Подобные приходят одна за другой, чтобы увидеть и понять свою суть. Животное естество и дикий обычай вынуждают их продолжать свой род. Но они жестоки к детям, особенно к дочерям. В них кипит злоба не обретших путь. Третьей или четвертой по счету открывается правда. Та, которую лучше не знать.

Такие служат в недрах нового человечества сосудом силы, из которого черпает всякий, достойный и недостойный. Их насилуют, расплачиваясь малой толикой благ. Это страшная жизнь, вынимавшая из человека все. Но ей повезло. Неволя была почетной. Служила богам. А им, как известно, отдавать следовало большей мерой, чем людям. Ее научили всему, чтобы страсть сводила с ума, много раз калечили, без счета унижали, заставляя идти сквозь страх и отвращение.

И вот старость… Ей не страшно умирать. Там за пределом небес ждет то чудесное, что являлось в виденьях. Весь свет и добро. Надо только допрыгнуть. Напрячься последний раз. Вниз тянет боль и страшная обида… На жестокую природу и людскую злобу, на всех них, малых и великих, не спасших, не избавивших от этого ужаса...» (С. Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Агамы о дружбе»).

Удачно найдено в книге сочетание возвышенного пафоса и просторечия, живых, грубоватых интонаций торопливой речи и торжественной, почти обрядовой лексики. Автор не делает из своих героев целиком и полностью легендарных персонажей, не ставит их на сценические котурны, а дает им право быть живыми людьми — с их резкостью и заблуждениями, с их ссорами и враждой, с их поклонением Вышнему (Вишну) и настроем на воинственность, на вечное сражение с препятствиями (Ратна = ратница). «Полдень древних» — не сказка для взрослых и не волшебное развлекательное фэнтези. Это оригинальная попытка вернуть современной литературе радость архаического эпоса, существовавшего задолго до Гомера и Гесиода, до «Махабхараты» и «Рамаяны».

А в любом эпосе, и древнейшем, и современном, философия соседствует с контрастами и конфликтами сюжета, с разветвленной сюжетной полифонией.

***

У любого экшена есть вектор, четкое направление. У любого героя есть судьба. Ее таинственную вязь мы читаем в завитках метели, в письменах летних звезд. И именно судьба, повороты судьбы, ее высверки и ее туманы, ее провалы (черные межзвездные прогалы...) и ее снеговые ослепительные вершины становятся в книге своеобразными магнитами, и между героями и их судьбами возможно провести знак огненного равенства, который дает право считать их, в сюжетной совокупности эпоса, ЯВЛЕНИЯМИ, символами новой утопии, ориентирами, на чей млечный свет будут идти те, кто станет читать книги автора после, потом.

Утопическое у Светланы Ярузовой и есть то Главное, что она захотела сказать Мiру. Иван Ефремов в «Туманности Андромеды» указывал на нравственные прототипы ситуаций, обычаев, праздников и подвигов, которые прямо проистекали из начал Вед и индуизма, из философии Будды, из исполненных витальной силы позиций Агни-Йоги. Елена Рерих в свое время транскрибировала архаическую индийскую мудрость, перевела ее на современный нравственный язык, оставив неприкосновенным ее древнее эмоциональное и образное наполнение. Светлана Ярузова не только делает подобный шаг в литературе — она заставляет нас, вместе с ней, РЕАЛЬНО пережить живое нахождение в том, что исчезло, чья отметина стерлась на стреле Времени: а оказывается, ничто не исчезает, все возвращается, все возрождается и воскресает.

А воскрешение может произвести только художник. Именно он может сделать пустоту — яркой звездной густотой.

«Да, движение — дар и проклятие воина. Многое дадено тому, кто вечно тревожит нити мира, подобно мухе в паучьей сети. Приходит сила, которая не всегда благо. Порой боги дают ее, чтобы ты успокоился, наконец, и предел человеческий не превышал. Движение — аскеза, агония не желающей уходить иллюзии. И еще это — почва, на которой растет древо сиддх. Образуется замкнутый круг. Жаждешь обрести покой и любовь, творя чудеса — рви нити беспощадно. Вкладывай в это все. Ибо сиддхи требуют такой же силы, что и человека родить. И жизни отбирают столько же.

А еще надо платить. За то, что не мешают, не сталкивают с мирской заботой, позволяют гореть с максимальным накалом и в одну жизнь пройти все, что переносится и понимается за десятки. И благодарным следует быть. Делиться силой. А порой отдавать жизнь.

И тяжело это. Чтобы создать каналы, по которым сила утекает к другим, надо почитать и уважать в воине человека. Чтобы не огрубел, умел видеть мир свежо и непредвзято, как дитя. Только так не разучится жалеть и щадить, и склоняться в поклоне. А человек — это смех и слезы, сила воображения и живой, острый ум. Это шутки, сквозь хохот рисующие мир новым, и печаль о тяжком человеческом бремени. Не быть богом и не быть демоном. Вечно балансировать на грани и вечно не понимать — счастлив ты или обделен. (...)» (С. Ярузова. «Полдень древних. Агамы о дружбе»).

Делиться силой и отдавать жизнь — разве это не интенсивность бытия, не сгущение его масляных красок? Мы есть живые густоты Времени. Чем гуще замешан на вечных символах наш Внутренний Мiръ — тем пронзительнее сияют нам звезды и галактики Мiра Внешнего.

Философ Дмитрий Панин (мученик сталинских лагерей, он уехал из России и умер в Париже в 1987 году) создал теорию густот. В ней он говорил том, что Вселенная — собрание светящихся сгустков, не только материи, но и Духа; и что любое явление есть следствие разности густот. Как же ГУСТО, многозвездно-плотно должно быть устроено общество, чтобы понять, куда идти всем и каждому; чтобы не разрушать, а строить; чтобы вкушать жизнь во всей ее полноте и чистой радости; чтобы не бороться с Временем — главным врагом, и не отрицать его в слезах и отчаянии, предчувствуя неизбежную смерть (вспомним теорию Инферно в «Часе Быка» Ефремова, целиком основанную на неотвратимости смерти!), а всецело его принимать, более того — любовно обнимать его и понимать, что сужденная смена поколений и сам уход в Мiръ Иной — не траурная трагедия, а ритмика веков, музыка исполинов. Возможно, Время само — драгоценный дворец, где живет наконец понявшее его человечество; оно смотрится во Время, как в зеркало, оно, изъявшее войну из употребления, не утеряло стремления к героизму, к утверждению силы, к подвигу. Подвиг — тоже густота бытия. Чем героичнее человек, тем больше он героизирует настоящее, делая его одновременно прошлым и будущим: в прошлом он черпает силу, вспоминая предков-героев, храм будущего он возводит, сам становясь героем.

***

На Земле сейчас, в нынешнем дне, соседствуют разнообразные сообщества. Вариации первобытных африканских ли, тибетских, эскимосских поселений — и мегаполисы вроде Токио, Мехико, Лондона... Земной социальный Космос многовариантен. И социум, а за ним и чуткий автор рождают, выбирают, создают героиню нового эпоса: это женщина.

И она, по воле автора, с головой окунается в абсолютно иной социум. Она сама должна выработать в нем верную лоцию и плыть по ней.

Художницу Лину можно воспринять как alter ego героини, но важнее, наверное, уяснить, что любой герой романа существует автономно от автора, от его установок, убеждений и черт характера, хотя то, что видит Лина в цивилизации пятитысячелетней давности, видит и сам автор. Он создает, лепит это пространство, внимательно контролирует и тщательно рисует это Время.

«Человек такой — страшная сила. Выпадет из свода — беда. Так уж мы устроены, каждый — зерно, в коем спит все людское племя. И пока память скручена в тугие узлы — мир принять нас способен.

Бунтарям объявляет войну. Распутанные нити — чаще боль, чем благо мудрости. Как маятник, колеблется герой между мирами. Невиданным могуществом богов и адскими безднами. Не устроены люди для подобных игр. Не все выдерживают. Сгорают в пламени божественных колесниц, или падают вниз, без надежды вернуться.

Может, и правы древние, отдав это бремя женщинам. Существам изначально сильным и стойким. Стихия их — страсть, из нее они получают знание и свободу. Чтобы жить таким порядком, надо иметь острый холодный ум и нелюдское самообладание. Иначе — сумрак безумия и смерть.

Многое отнимает у женщины такой путь, но многое дает. Творя запретное, они имеют роскошь видеть мир своими глазами.

Да, они из тех, кто способен испить чашу аватара-меты. Принять в себя дар памяти и божество, которое его держит. И прожить так всю жизнь. Часто довольно длинную, способную перевалить за тысячелетний предел. (...)». (С. Ярузова, «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Гандхарв»).

Как это симптоматично! Мiръ тихо и неуклонно движется к древнему матриархату. Мiръ, устав от маскулинности, от вечной Зимней Войны, от апологии вражды и битвы, хочет поглядеть на самого себя женскими глазами. Светлана Ярузова дает нам уникальную возможность поглядеть на древний Мiръ в совокупности глазами героини, которую, мы понимаем это, так или иначе отождествляет с самою собой. Исповедальность, голос от первого лица — какое счастье услышать его, преодолевающий пласт Времени длиною в пять тысячелетий!

Сюжет расцветает, сгущается, то замедляется, то стремительно летит вперед; появляются новые люди, вступают в конфликты и противоречия, принимают или отторгают незваную гостью из будущего, наблюдают за ней, учат ее, пытаются ввести ее внутрь своего сакрального цивилизационного круга, а моменты эпоса, жизни древних, увиденной изнутри художницей Линой, будто бы останавливают Время: и то, древнее, и наше, быстротекущее, всепожирающее, незабвенное.

Герои из прошлого, арьи, дарят нам свое ви́дение; Лина — свое; и эти ви́дения сплетаются, и Мiръ арьев предстает перед нами объемным, то страшным, то прекрасным, то бешено-страстным, то ангельски спокойным.

Сам тот утраченный Миръ состоял из переходов.

Переход... репагула... метанойя... терминал... портал... обращение... преображение...

На чем он был основан у арьев?

АР — первый слог самообозначения народа — есть перевернутое имя солнца. Солнечного Бога РА.

Народ АР — земное сверкающее зерцало РА.

И вот оно — в книге — объяснение священного арийского слога РА, первопричины метанойи, зародыша лученосного и постоянного превращения человека в Бога и Бога в человека!

А связано таинственное состояние РА не только с солнцем, с его нескончаемой энергией, но и со священнодействием внутри бани, мыльни, в которой арьи рождались и умирали...

«Парились, если вспомнить, местные свирепо. Начиналось все так же мирно, с побудки малой печи. Дальше же… Как, действительно, из собственной шкуры хотели выпасть. Порой казалось, что процесс закончится чьей-нибудь смертью.

Много там было знакомого, совпадавшего с банными традициями из прошлой жизни — и веники, и контраст температур, и отвары, плескаемые на камни, и сухой, и влажный пар, и катание по телу камней, и пляски на спинах, которые, ежели только с большим трудом можно понимать массажем, больше походили на казнь…

Как в дальнейшем понялось, все эти игры были подготовкой к состоянию «ра» — выплеску энергии, на волне которого, собственно, и происходил переход. К себе новому, например, с новым запахом и сутью, порой даже с новым именем.

Но творились в «бане» и переходы посложней. К осознанию множественности миров, к видению прошлых жизней, к изменению физиологического статуса, к открытию сиддх…

Практик «ра» было множество.

Вспомнить, к примеру, науку воинов КсатРУ, где к выплеску энергии вел гнев. Венец плотской любви тоже мог исторгнуть искру «ра», и называлась практика ТантРА.

Вполне можно было «улететь» (то есть войти в состояние «ра») от рисунка или фигуры, в чем довелось убедиться, разглядывая саров плащ. Назывались подобные изображения и последствия их просмотра «ЯнтРА».

Звуки могли не только творить чудеса, наподобие бесконтактного открытия дверей, но и вызывать сильнейшие изменения в психике. Называлось это искусство «МантРА».

Переключая энергетические потоки тела с помощью определенных поз и жестов, можно было менять себя и мир. Название у всего этого тоже было говорящее — «МудРА».

Следовало вспомнить и практику «АстРА». Очень разрушительную, как довелось убедиться. Суть этого мистического оружия — тоже в принципе «ра». Импульс «ра» запускал и, надо понимать, во много крат усиливал, жажду разрушать.

Что касается «ра» от химических наркотиков — тут они арьи были непревзойденные доки. Десятки тысяч лет развития, что вы хотите? Однако, все являлось сугубо рабочим инструментом. И они точно знали куда улетят и для чего. Сложность всей этой алхимии была непостижимой. Иные зелья изготовлялись десятилетиями, каким-то безумно извилистым путем.

«Баня» при этих «ра»-технологиях служила, своего рода, транслятором. Удобным местом с возможностью усилить или несколько изменить эффект практики.

Соответственно, степени открытия «банного» портала варьировались. Узкая щель предполагала легкую встряску, наподобие контрастного душа. Лаз пошире грозил сдвигами в судьбе, порой фатальными. Были и варианты, когда через дыру глядела сама Вселенная. И уж тогда мир виделся таким, какой он есть… А это, поверьте, знание не для всех. (...)». (С. Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Приблудная богиня»).

***

Так мифология становится принадлежностью каждодневного быта. И быт этот — не забыт! Мы смутно помним реалии древних обычаев, но язык сам все расставляет на свои места. Красота и святость, воздаяние и гибель, прощение и экстаз — все показывает нам автор, все это кроется в словесной симфонии, в музыке эпического рассказа.

К финалу книги Светлана Ярузова поднимается до создания эпоса на уровне настоящего мифа, призывая на помощь символ-знак Зимнего волка — одного из мощных тотемных зверей архаической эпохи Земли.

Волк = человек; человек = волк. И почему вокруг зима? Символика зимы здесь необходима. Если солнце может растопить снега, если безумный костер возможно, дрожа и молясь богам, развести на кромке льда, то изобразительный ряд зимы ассоциируется у нас с преодолеваемым и преодоленным страданием. Хруст снега и каленое железо лютого мороза создают вокруг древних атмосферу иных, забытых планет.

Фантастические существа и демоны, дети созвездий, родня динозавров... Этот уже не слышимый хор соединяется лигой продолжающейся жизни.

А жизнь эта уже иная.

Она уже перешла границу очередной мучительной метанойи.

«Эта ноша…

Всадник… Не крупная телом, гладкокожая тварь из детей Гайи. Копна развивающихся по ветру белых волос. Синие глаза, как драгоценные камни, смуглые щеки в рябинах.

Зимний волк. Его так зовут. Я вожу его на своей спине. Порой снится.

Я умею летать. Надо просто знать, как войти в поток плотного воздуха. Много раз делать.

Я гибок и силен, бока в скользкой чешуе. Длинные пальцы с когтями… Это красиво… По шесть на каждой руке.

Меня зовут Оосиз. Так последний раз называли там, где родился. В моем мире. Совсем молодым оттуда выпал, еще носил детские пластины на затылке. Это такие длинные, ну как бы, волосы, только в сечении не круглые, а плоские, как полоски кожи…

Таким я себя и вырезал, там, в пещере. В точности таким, как был… Это не только корабельная башка, это — родина… Тоска и боль… Родные, любовь… Утраченное…

До сих пор возмущает, что у детей Гайи одни веки. Глазам следует открываться постепенно, в три приема. Это приятно ощущать, как с каждым усилием краски и формы набирают четкость. Это, в конце концов, правильно и безопасно. В моем мире много света. Не хватает его здесь…

Зимний волк не умеет летать. Или не хочет… Видно, усилие полета дается ему сложней. Ленится… Вцепляется в спинной гребень, плотно обнимает ногами бока и прилипает к спине, борясь с порывами ветра… Мы так носим детей.

Годами живешь на отцовской спине, пока не научишься сам…

Я люблю его, хотя он странный. Слабый и некрасивый. Но умный. Метко судит о существах и явлениях. Его интересно слушать, с ним полезно спорить. В разговорах этих мир становится сложней и объемней, обретает новые черты, прежде неведомые…

Он волхв, топорщик. Но больше жрец, чем воин. Чем-то смахивает на палачей, но иное. Парашурама… Тот, кто держит пропорцию варн. Жестокий муж.

Впрочем, что в мире не жестоко?

И в его, и в моем, много страшного. И часто это страшное несет с собой человек. Неважно, затянут он в гладкую кожу или покрыт чешуей...» (С. Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Приблудная богиня»).

Точна эта авторская философская находка, целиком и полностью принадлежащая архаике: неразъемное сочетание жестокости и ласки, крови и смирения, Эроса и Танатоса.

Так нам продемонстрированы автором трагический дуализм древности, теза и антитеза временных наслоений, тайна Двойного.

Страдание и радость — всегда рядом.

Как преодолеть страдание во имя радости?

«Научились ли вы радоваться препятствиям?» — вопрошали тибетские мудрецы.

Герои эпоса Сар и Хади на протяжении всего многослойного рассказа показывают Лине, заброшенной в неведомый древний Мiръ, любовь и смерть, сиречь, память и забвение. Задумаемся: где, как, когда, зачем она, Лина, должна родиться в следующий раз? Что и кто заставит ее переродиться? И со всеми ли это живыми, живущими — бывает?

Или — только с избранными?

Мотивация избранности должна, по идее, отослать нас к символики франшизы «Матрица», но мы понимаем: героиня рассказала нам о своих странствиях по Времени именно потому, что она, как все художники, превосходно сознает: человек сам себе — и Зимний волк, и клыкастый зверь, и Жена, облеченная в солнце, что торжественно, сияюще явлена в Апокалипсисе, и Бог, что, по обещанию, все-таки вернулся на страдающую Землю.

Что притягательно в эпосе Ярузовой — воспевание силы. Автор любит и изображает сильных людей. Это один из опознавательных знаков подлинной утопии, поданной «под соусом» альтернативной истории. И это не значит, что теоретический «сильный утопический человек» несгибаем и сверхвынослив, никогда не плачет и побеждает всех и вся на своем пути. Хотя люди изображаемого времени и равновелики богам, многое могут — на уровне мистики и мощной магии, ничто человеческое им не чуждо; однако, в отличие от современного человека, они могут мгновенно, свободно, крылато подняться над прерогативами последних времен — мелочностью, обманом и суетой.

Так же, как делает это автор, со всею радостью свободного полета, но и с затаенной печалью человека, осознавшего казнящую неотвратимость мерно идущего мимо него Времени:

«Священное место. Великая янтра силы на груди Праматери. Природа и людской разум создали это чудо. Мхи и травы образуют огромный, сложнейший узор о сути всего сущего. От телесных усилий — лишь каменный лабиринт.

Сила и покой. Место это меняет навсегда, вечно к себе тянет… Многие вопросы и ответы звучат здесь иначе. Обнаруживают новую, нежданную суть…

— Скажи, Волк, вы так говорите с родным миром? Выкладывая узоры из камней и трав?

— Не только. Есть много языков для того. Годится и ваш — путь странствий в пещерах.

Неспешная прогулка в камнях. Вечереет. Цвета и линии обретают особую мягкую силу и сочность…

— Просто они разные, Ящер. И любят разные песни. Тебе придется разбираться в этом, учиться, странствовать меж ними.

— Но мне нравится твой мир. Я не зря пришел к этой матери, твоей Гайе.

Зимний волк усмехается. Вроде тявкает визгливо. Звук неприятен — одно из уродств этого мудреца…

— Она всем нравится… Ласкова, бездумно добра. Хочет для нас того, чего у самой не было… Дорожит выстраданным… Это развращает.

Зимний волк собирает руки в замок, склоняет голову, белые волосы скрывают лицо. Человек этот непонятен. Непонятен тяжко!

— Ты глуп, Волк! Как смеешь судить! Просто люби… Это такое благо — открытое навстречу сердце!

Поднимает голову, улыбается, в глазах слезы:

— Поэтому ты здесь, Ящер! Нелегко любить твою суровую Вири, нелегко и ласковую Гайю. Потом поймешь. (...)» (С. Ярузова. «Полдень древних. Арьяна Ваэджо. Приблудная богиня»).

***

Книга Светланы Ярузовой — открытая система. Найдено привлекательное сочетание фантастики, альтернативной истории, исторической реконструкции, философии, облеченной в одежду приключенческого романа. У этого текста могут быть сиквелы и приквелы. Расцвет и развитие. А значит, наше путешествие в земли древних арьев продолжится. И новый эпос пустит новые корни, листья, цветы — и даст плоды в виде искреннего читательского интереса.

Крюкова Елена: личная страница.

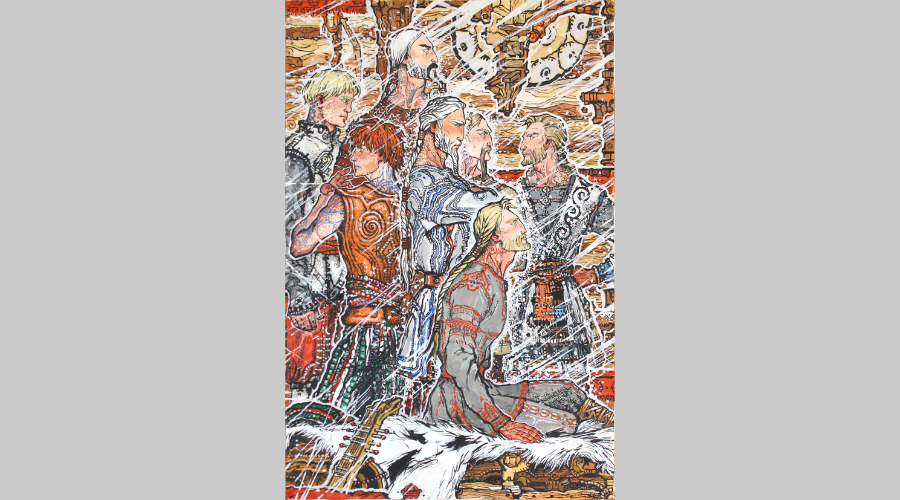

Светлана Ярузова – псевдоним. Светлана выбрала его потому, что настоящую фамилию Зорина носит множество коллег. Роман дебютный. Историей и философией, в частности темой Вед, автор интересуется давно. Как и героиня романа, Светлана – художник. За плечами художественное образование и многолетняя практика графика и живописца. По мнению автора, творческому человеку легче понять и принять непохожее, даже принципиально иное. Замысел книги возник давно, более тридцати лет тому назад, над текстом Светлана плотно работала порядка десяти лет. Это объемное произведение. Роман-утопия, историческая гипотеза. О последних арьях, тех самых белых богах из цивилизации, предшествующей нашей пятой расе. Сюжет сложился и пришел к основной своей идее не сразу. Герои будто сами подсказывали, какой ход событий раскроет их характер во всей полноте. Так бывает, если хочется создать психологически правдивый, живой образ. Голос героини, попаданки в отдаленную эпоху, звучит вместе с голосами предков, разглядывающих и оценивающих ее.

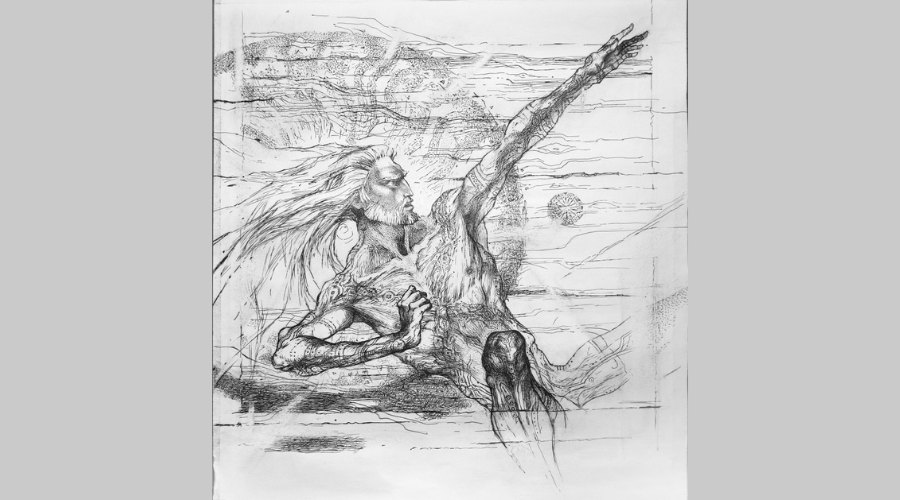

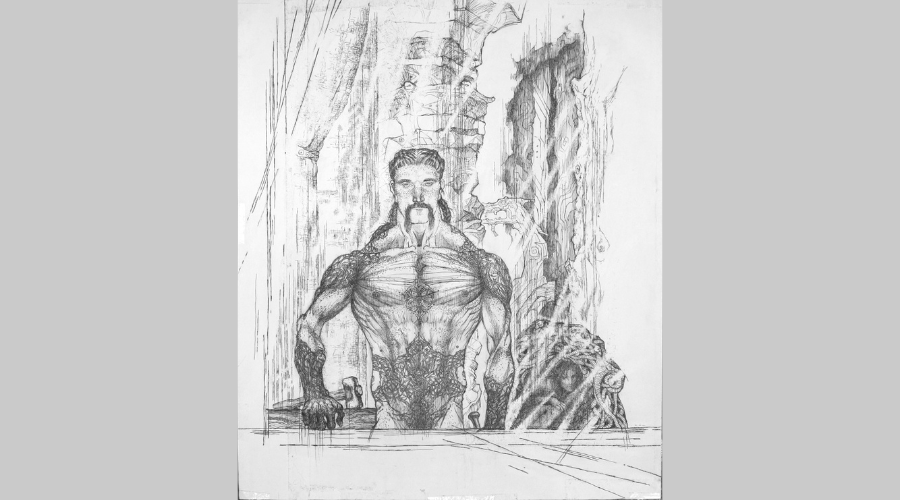

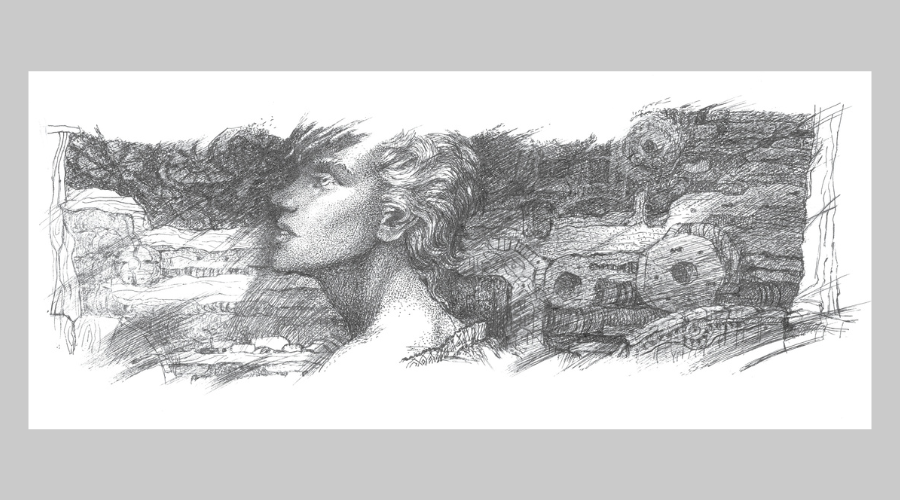

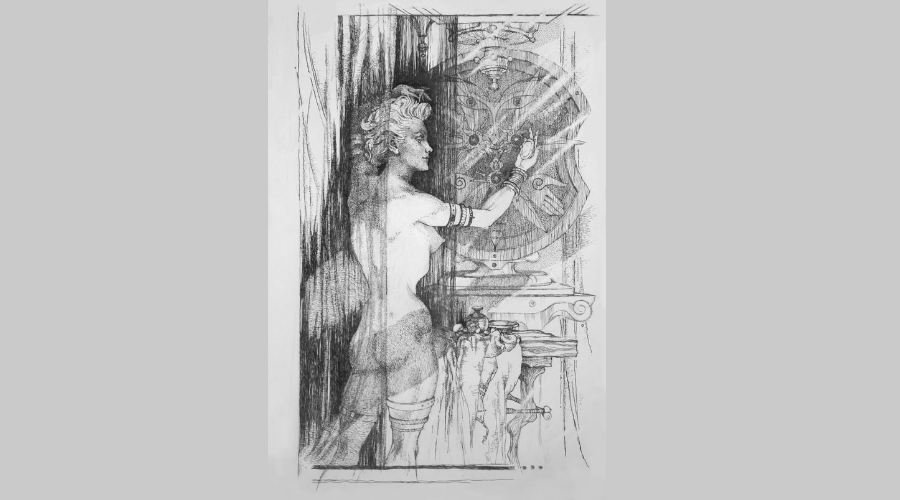

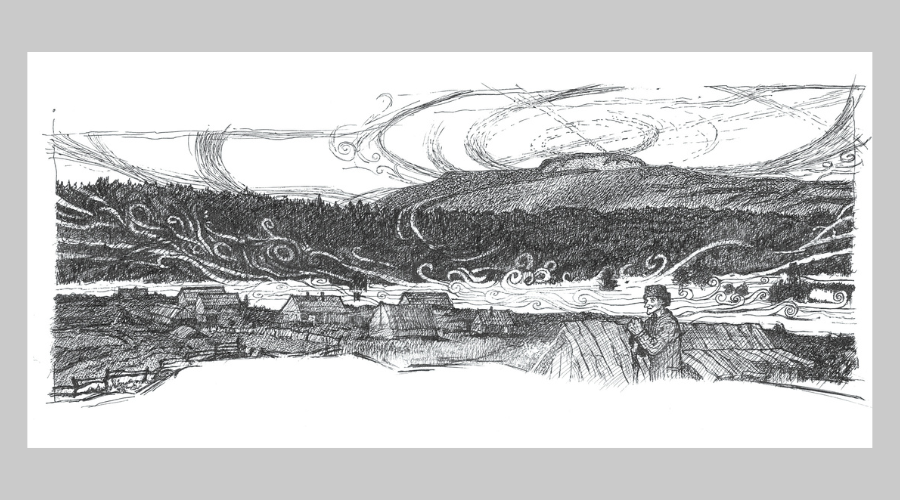

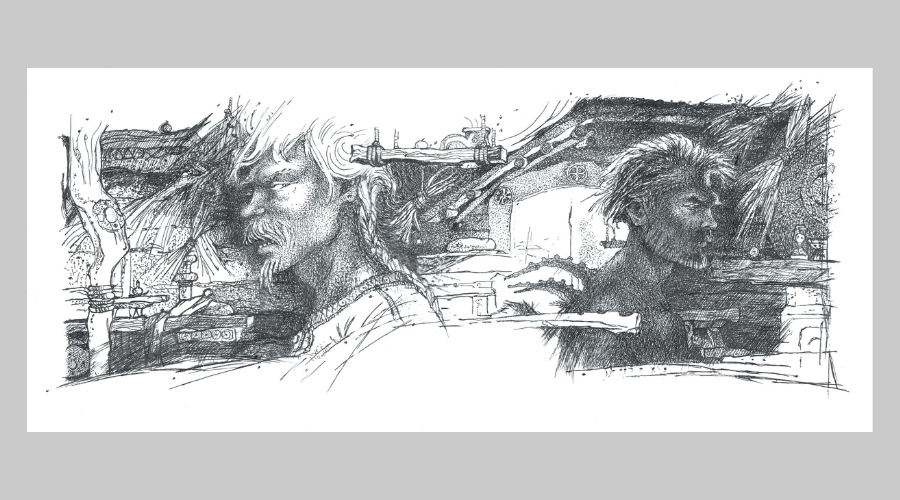

* Рисунки Светланы Ярузовой (Зориной).