.png)

Владимир Алексеевич Гиляровский родился 8 декабря (26 ноября) 1853 года (по другим сведениям, 1855) в Вологодской губернии, отец был управляющим имением графа Олсуфьева. Мать – из запорожских казаков.

Важную роль в жизни мальчика сыграл матрос Китаев, друг отца. Он обучил Владимира гимнастике, стрельбе, верховой езде и восточным боевым искусствам.

Во время учёбы в вологодской гимназии начал писать юмористические стихи-пародии. Гимназию не окончил, сбежал из дома без документов и денег. Устроился работать в артель бурлаков на Волге (по «подсказке» Н. Чернышевского в романе «Что делать?»).

В конце 1871 года поступил вольноопределяющимся (добровольцем) в 173-й Нежинский пехотный полк. Затем поступил в московское юнкерское училище, откуда очень скоро был отчислен из-за нарушений дисциплины, был актёром, цирковым артистом, сторожем, истопником, пожарным, пас и объезжал лошадей.

В годы русско-турецкой войны записался на фронт добровольцем, служил в войсковой разведке. Кавалер Военного ордена Святого Георгия IV степени и медали «За русско-турецкую войну 1877–1878 гг.».

После окончания войны обосновался в Москве, работал в «Пушкинском театре». Начал писать репортёрские заметки, вёл хронику происшествий в «Русской газете» и «Московском листке».

Летом 1881 года в литературно-художественном журнале «Будильник» было напечатано его стихотворение «Все-то мне грезится Волга широкая».

Для того чтобы сделать хороший репортаж, его автор примерял на себя разные роли – пристава, жулика, рабочего. Гиляровскому без труда удавалось заслужить доверие своих будущих «персонажей».

Часто лично принимал участие в событиях, которые затем описывал. Побывал на месте Кукуевской катастрофы (июнь 1882), позднее был и на Ходынском поле. В мае 1896 года в «Русских ведомостях» вышел его репортаж о катастрофе во время торжеств по случаю коронации Николая II.

Общался и дружил со многими известными современниками – Чеховым, Шаляпиным, Репиным, Саврасовым, Станиславским, Есениным, Блоком, Горьким.

К нему хорошо относились и низы общества, и криминальный элемент, поскольку «газетчик» «дядя Гиляй» всем сочувствовал, относился с уважением, помогал, зная об их жизни не понаслышке.

А. Чехов писал, что в Гиляровском, «чистом сердцем человеке, совершенно отсутствует элемент предательства, столь присущий господам газетчикам. Он чует красоту в чужих произведениях, знает, что первая и главная прелесть рассказа – это простота и искренность».

Известно также, что В. Гиляровский много работал с документами, чтобы придать своим репортажам большую объективность.

В 1887 году Гиляровский на основе публикаций в прессе выпустил книгу «Трущобные люди» – впечатления о людях трудной судьбы, с которыми пришлось взаимодействовать. Книгу сразу запретили, тираж был изъят и уничтожен, так же, как и гранки, – с резолюцией: «Там описание трущоб в самых мрачных тонах, там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде… Бродяги какие-то… Мрак непроглядный…». Книга впервые была издана в 1957 году.

Несмотря на известность, с деньгами было трудно, работать приходилось очень много. Кормили «и стихи, и проза, и подписи для карикатур». Был корреспондентом множества изданий.

Также в 1888 году В. Гиляровский открыл контору по публикации объявлений в периодических изданиях. В 1889–1902 годы заведовал московским отделом петербургской газеты «Россия». В 1891 году выпускал газету «Листок объявлений и спорта».

Первый поэтический сборник В. Гиляровского «Забытая тетрадь» вышел в 1894 году. 1896 – год выхода его брошюры «Московские нищие». В 1900 г. опубликовал сборник путевых очерков «Негативы». В 1902 году вышли брошюры «Шипка прежде и теперь» и «На родине Гоголя».

В 1909 году выпустил сборник рассказов «Были», в 1912 году – сборник рассказов «Шутки». В 1915 году вышел поэтический сборник Гиляровского «Год войны. Думы и песни».

Октябрьскую революцию 1917 года встретил с оптимизмом, поддержал власть большевиков. Гиляровскому удалось стать советским писателем и журналистом. Сотрудничал в газетах «Известия» и «Вечерняя Москва», журналах «Огонек» и «Прожектор».

В 1922 году опубликованы его поэмы «Стенька Разин» (полная версия; с цензурными правками публиковалась в 1888 году) и «Петербург».

Начиная с 1912 года и до последних дней В. Гиляровский писал свою главную книгу, созданную на основе репортажей, – «Москва и москвичи», сборник очерков о быте и нравах, традициях Москвы второй половины XIX–начала XX века. Первое издание вышло в 1926 году, дополненное – в 1935. Книга сразу получила широкую известность, журналисты прозвали её «историей повседневности». В советские годы книга многократно переиздавалась, поскольку жизнь народа в царской России выглядела в ней достаточно мрачно.

В 1928 году В. Гиляровский выпустил книгу «Мои скитания. Повесть бродяжной жизни» – воспоминания о молодых годах.

В 1934 году вышла книга воспоминаний «Друзья и встречи». После ухода писателя из жизни были изданы его книги «Люди театра» (1941) и «Москва газетная» (в 1960 году, в составе трехтомника избранных сочинений В. Гиляровского). «Москва газетная» снова посвящена излюбленному периоду автора – рубеж XIX–XX веков. Его герои – люди искусства, а также московские купцы и сам великий город.

Владимир Гиляровский был женат на М.А. Мурзиной, сын Алексей умер в младенчестве, дочь Надежда (1886–1966) была литератором, историком театра, переводчицей.

Владимир Гиляровский скончался 1 октября 1935 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

В 2023 году режиссёр Карен Шахназаров поставил фильм «Хитровка. Знак четырёх», приключенческий детектив по мотивам произведений Артура Конан Дойля и Владимира Гиляровского. По рассказам Гиляровского воссоздана атмосфера московских трущоб, подробно описанная Гиляровским.

Кроме того, сам писатель становится действующим лицом истории. События разворачиваются в самом начале XX века. Режиссёр К. Станиславский ставит пьесу Горького «На дне», и ему необходимо увидеть жизнь «дна» своими глазами. Лучше всего ему может в этом помочь В. Гиляровский. Герои отправляются на Хитровку, в легендарный разбойничий район, где как раз в тот день произошло загадочное убийство…

Доступен сайт, где собраны произведения В. Гиляровского (в том числе аудиокниги), а также видеофильмы, воспоминания, статьи, высказывания о нём.

В. Гиляровский, «Встречи с Горьким»

(из книги «Москва газетная»)

I

Я зачитывался первыми рассказами Горького, дивился, что нашелся большой художник, затронувший тот мир, в котором я так долго вращался. Антон Чехов не раз мне говорил: «Тебя надо свести с Горьким! Познакомься с ним обязательно».

И Горькому говорил обо мне с тем же предложением.

Но мои постоянные отъезды из Москвы в газетные командировки нас вечно разлучали: он в Москве – меня нет, – и наоборот. Но все-таки встретились в первый раз у Чехова.

В 1899 году я работал в только что открывшейся амфитеатровской газете «Россия» и в «Курьере». В июле, вернувшись из очень рискованной поездки по Балканскому полуострову и сдав последнюю корреспонденцию в «Россию», я, совершенно утомленный работой и пережитыми днями в Белграде во время осадного положения, решил отдохнуть несколько дней на Волге. Остановился в Нижнем, чтобы на другой день выехать обратно, но зашел к Горькому, положительно очаровался им и застрял на несколько дней. Мне помнится, что он жил в той же квартире, где я бывал в 1882 году у Вл. Г. Короленко, тоже сосланного тогда в Нижний, как и Горький.

* * *

Алексей Максимович и Екатерина Павловна приняли меня просто и дружески. Я у них обедал, пил чай, играл с маленьким Максимом, который лазал по мне, забираясь на плечи.

Незабвенные дни!

Как-то, гуляя по Покровке в яркий июльский день, я фотографировал своим кодаком всю семью, но лучше всех вышел Максимчик. Это единственная карточка, уцелевшая у меня от того времени.

С Алексеем Максимовичем вдвоем мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность. Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова. Лазали вдвоем по развалинам кремля и снимали кодаком друг друга, стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью. Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Сидя на откосе и над впадением Оки в Волгу, мы любовались красотами.

На меня особо сильное впечатление производил тогда этот вид, подобный которому я видел так недавно, месяц назад. Откос Нижнего и сад Калимегданской крепости в Белграде – это повторение одного в другом. И там с высокой скалы и также слева перед самым городом впадает могучая Сава в огромный Дунай. Там, где перед нами строения ярмарки, – город Землин, и так же как перед нами теперь даль полей, так и там – степи Венгрии. И тут я рассказал Алексею Максимовичу подробности моего побега и события в Белграде, о которых он уже знал из газет… Я, как шиллеровский Роллер, сорвавшийся с виселицы, под впечатлением вида с откоса переживал недавние приключения и болтал без умолку…

С откоса мы прошли в цирк Акима Никитина, моего старого товарища по цирку, попали на репетицию. Аким был в восторге от гостя, которого знал хорошо, как и весь Нижний его знал, и тут же предложил посещать цирк во все время его пребывания в Нижнем, и во время спектаклей, и во время репетиций, быть в цирке, как дома.

Алексей Максимович сразу полюбил Акима, простого и милого, интересовался репетициями и всегда ходил в цирк, как свой человек.

Но как хорошо было в доме за обедом и чаем! У меня нервы были приподняты после пережитого, я рассказывал о моих приключениях, так что гостеприимному хозяину и говорить было некогда.

Но когда я стал рассказывать подробности о студенческих волнениях в Москве, Алексей Максимович оживился и заговорил, весь отдавшись этому жгучему вопросу.

Тут я припомнил написанные мной зимой два стихотворения, ходившие в Москве по рукам. Когда я прочел их, он встал, принес бумаги и карандаш и просил меня записать, что я и сделал, подписавшись В. Гиляй.

II

На другой день мы гуляли по пристани. Встречаю знакомого москвича, долго служившего по пароходству на Волге. Окликаю его:

– Николай Федорович!

С ним трое нижегородцев, тоже служащих по пароходству. Окружили нас, познакомились и зовут:

– Пойдем с нами. Там баржу разбило. Вот наш пароход стоит. Там и закуска – все как следует… Только добежим до… – назвали какое-то место, – поглядим и сейчас назад… Через час дома.

– Алексей Максимович, едем, – предлагаю.

– Едем, – улыбается.

Сели на шумевший небольшой буксир, повернули нос и побежали на низ. Мы сидели на носу. Разговаривали. День серенький, без ветра. Я чувствовал себя совершенно отдохнувшим, и настроение было буйное, хотелось расходовать свои возобновленные силы. Я начал читать стихи на буйные мотивы… Наконец прочел всю поэму свою о Стеньке Разине. Лучшей обстановки и лучших слушателей с Горьким во главе придумать было нельзя. Восторг полный… Пароход уже стал заворачивать, чтобы причалить против воды у затонувшей баржи.

Незаметно пролетел десяток верст.

Алексей Максимович сказал мне:

– Дядя, а мне Стеньку пришли!

Затонувшая баржа, груженная железом. Водолив да двое рабочих на ней. А кругом нигде и никого. Мы да баржа на боку…

Хозяева спустились на баржу, а мы гуляли по песку минут десять, и нас кликнули:

– Ну, теперь выпьем!

Перед нами выросли три корзины.

Развязали одну – шампанское.

Развязали другую – стаканы, тарелки, посуда.

Развязали последнюю – ламповые стекла, завернутые в соломенные колпачки. Недоумение сменилось хохотом.

– Чем закусывать будем?

А Горький указал на мачту баржи.

– А вобла-то на что?

Сняли с мачты связки воблы. Отвалили и пошли вверх. Алексей Максимович веселился больше всех, смотря, как под воблу хорошо шампанское пьется… Меня заставил прочитать еще раз Стеньку Разина… Через полчаса мы были у пристани. А через час Екатерина Павловна угощала нас обедом.

Вернувшись в Москву, я послал мой сборник стихов «Забытая тетрадь», где были напечатаны, проспанные цензурой, две главы «Стеньки Разина».

«Разин – здорово! и красиво!» – пишет мне в ответ на посылку Алексей Максимович.

* * *

Впоследствии в Москве мы встречались у Антона Чехова и в Художественном театре, когда Алексей Максимович ставил свое знаменитое «На дне». Для этой пьесы я водил артистов труппы Художественного театра со Станиславским и Немировичем-Данченко во главе по притонам Хитрова рынка, а художника Симова даже в самые трущобные подземелья Кулаковки, в тайные притоны «Сухого оврага», которые Симов увековечил в своих прекрасных декорациях. А потом Алексей Максимович уехал за границу, прислав мне со своей надписью полное собрание своих сочинений.

III

Я опять пережил эти впечатления 1899 года еще раз, когда в мартовской книжке «Нового мира» за 1926 год был напечатан протокол допроса Горького после его ареста весной 1901 года.

«Еще в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гиляровский и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворение «Сейте». По просьбе Горького, Гиляровский будто бы воспроизвел эти стихи на лоскуте бумаги, не ручаясь за точность (стихи отобраны при обыске у Горького в 1901 г.).»

Под стихами значится неразборчивая подпись: «И. Гиля…». Начальник жандармского управления, сообщив об этом департаменту полиции, заметил, что «стихи написаны карандашом, но довольно разборчиво и без всяких помарок, очевидно, Гиляровский прекрасно помнил содержание этих стихов». Хотя М. Горький и отрицал на жандармском допросе авторство Гиляровского в отношении этих стихов, но жандармы склонны были приписать стихотворение именно ему. Авторство Горького в данном случае отпадало потому, что стихи были написаны не его рукой и значилась подпись: «И. Гиля…».

Стихотворение это было написано в Москве, зимой, во время самых беспорядков, на завтраке в «Славянском базаре» на белом листе переплетенной карточки вин. Завтракали мы вчетвером: В.А. Гольцев, В.М. Лавров, редактор «Русской мысли», и В.М. Соболевский. Гольцев вырезал ножом страницу со стихами, спрятал в карман, пообещав прислать мне на другой день копию, что и исполнил. Стихотворение засверкало по Москве. Я даже сам столько читал его в разных компаниях и на вечеринках, что выучил наизусть.

Давно забыто все старое в кипучем вулкане захватывающей новой жизни!

И вдруг благодаря – кому же?! – жандармскому архиву я имею и забытое стихотворение, и Незабвенные дни, проведенные у Алексея Максимовича, встали передо мной, как далекий сон.

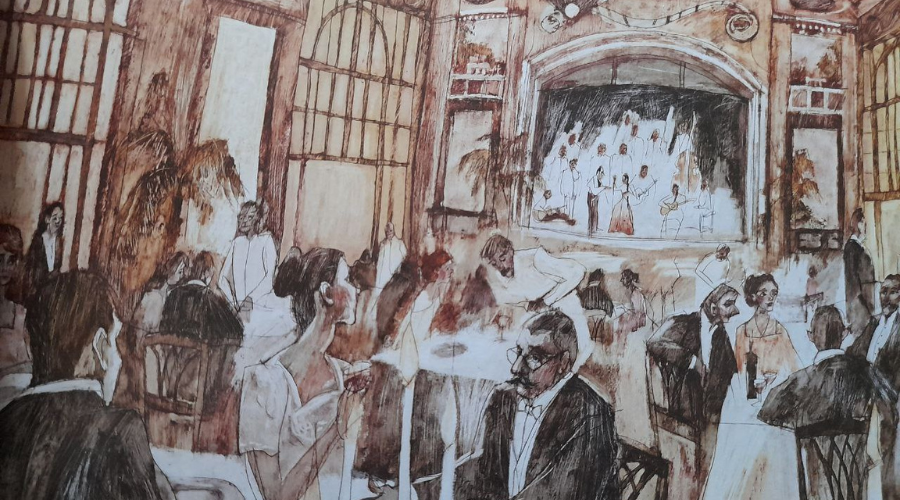

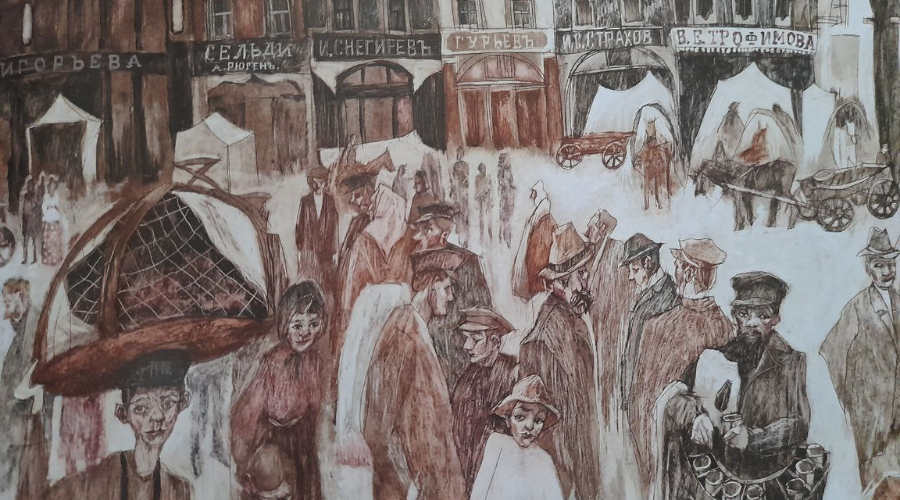

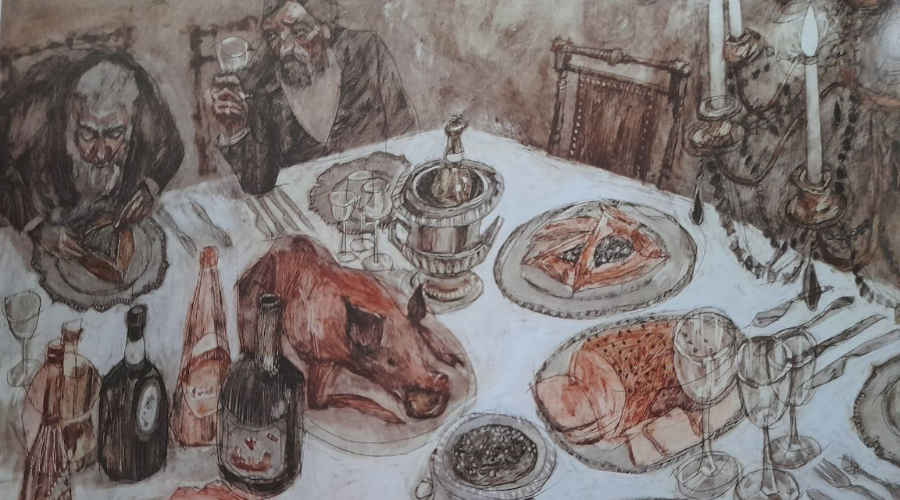

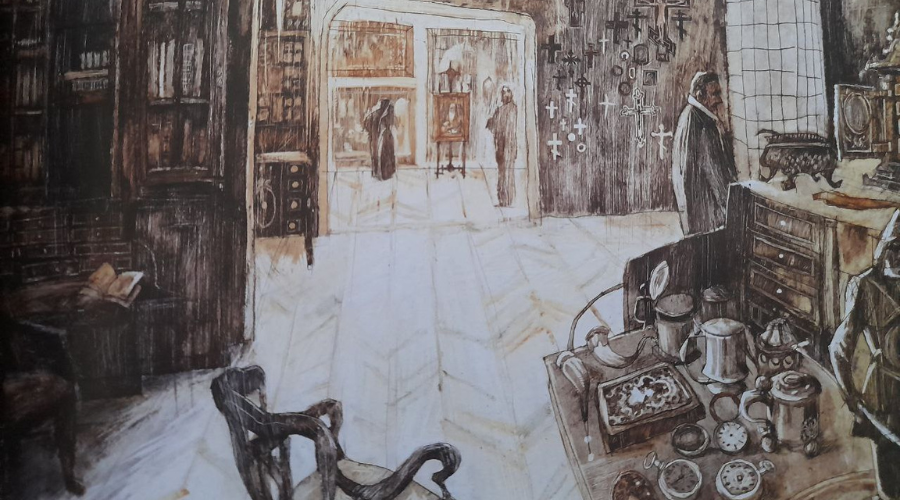

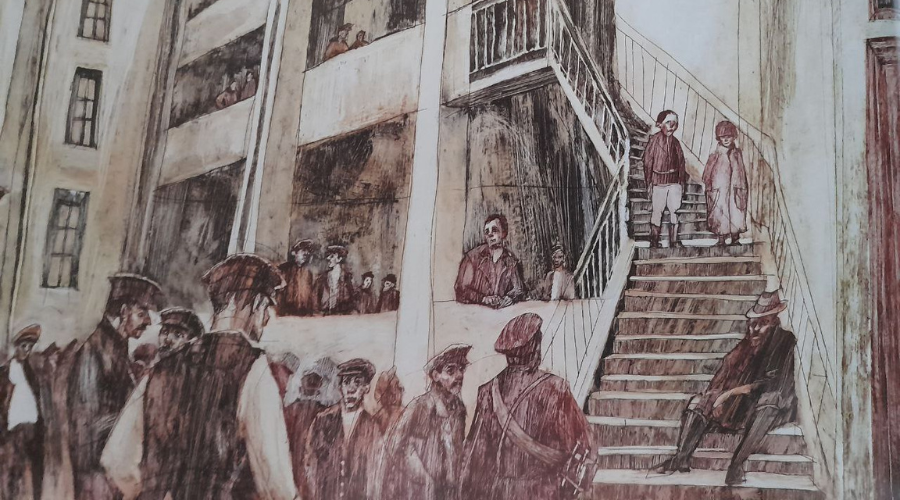

* В оформлении использованы иллюстрации Анны Сладковой из серии «Москва Гиляровского».