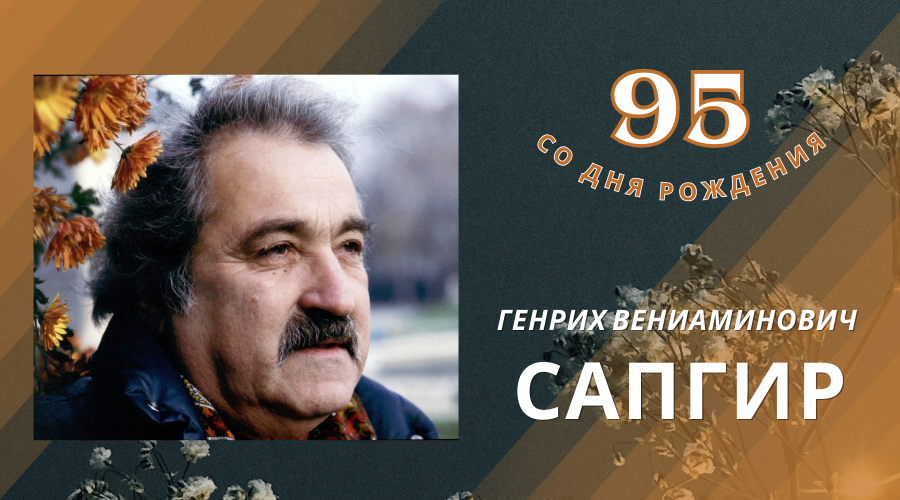

Генрих Вениаминович Сапгир родился 20 ноября 1928 года в Бийске, на Алтае, в семье сапожника и коммерсанта. Мать была белошвейкой.

Вскоре семья вернулась в Москву.

Сочинял с детства, в 11 лет поступил в поэтическую студию Дома пионеров. Писал прозу, вдохновляясь произведениями А. Гайдара (его повесть называлась «Гейка и его команда»), стихи, а также продолжение поэмы Гёте «Фауст».

После начала Великой Отечественной войны старшие братья и отец ушли на фронт, Генрих с матерью оказались в Александрове. Мать скончалась. В 1944 году Генрих вернулся в Москву один.

Высшего образования не получил, активно занимался самообразованием. У него были наставники – поэт и переводчик Арсений Альвинг, затем – поэт Евгений Кропивницкий, которого Сапгир считал своим духовным учителем.

Сапгир широко известен как детский поэт. Заняться творчеством для детей Сапгиру подсказал Борис Слуцкий: «Вы, Генрих, формалист, поэтому должны отлично писать стихи для детей».

Дебютный сборник детской поэзии Сапгира «Первое знакомство» вышел в 1960 году. Детские сборники Сапгира выходили регулярно, пользовались большой популярностью, стихи были широко известны.

По некоторым стихотворениям были созданы диафильмы.

Генрих Сапгир – автор сценариев мультфильмов «Лошарик», «Мой зеленый крокодил», «Паровозик из Ромашково», «Про Фому и про Ерему», «Как ослик грустью заболел», «Синеглазка». Автор текстов песен в мультфильмах.

Создавал азбуки в стихах, в том числе детскую нотную азбуку.

«Взрослое» поэтическое творчество Г. Сапгира – гораздо более серьёзная тема, требующая погружения в историю литературы второй половины XX века.

Долгое время взрослые стихи Сапгира публиковались только в зарубежных изданиях. В 1979 году участвовал в альманахе «Метрополь».

Первая публикация «взрослых» стихов Сапгира за границей состоялась в 1968 году, первая книга стихов «Сонеты на рубашках» вышла во Франции через десять лет, в 1978.

Г. Сапгир экспериментировал с формой стиха. Говорил о себе: «Я – формалист». Его называли «патриарх московского литературного авангарда».

Для создания новой формы в поэзии необходимо «разложить» прежнюю, при этом уверенно владея всеми традиционными формами.

«В творчестве Сапгира можно проследить все характерные для авангарда и модернизма приемы: фрагментарность, разорванность ассоциаций, кинематографичность…» – пишет литературовед Ян Пробштейн в статье «Генрих Сапгир: «форма голоса» и голос формы». Сюда же можно добавить эксперименты с визуализацией (близко к кинематографичности) и звуковым строем стиха, словотворчество.

Известно, как возникали книги Сапгира для взрослых читателей: оформлялась некая мысль, находился соответствующий художественный приём, язык, и затем автор за несколько дней мог написать целую поэтическую книгу. Всё остальное время занимался творчеством для детей.

В СССР первая публикация Сапгира состоялась только в 1989 году. До этого, начиная с 60-х годов, его экспериментальное творчество было известно только в кругу неподцензурных поэтов и прозаиков.

В 1958–1962 сложился сборник его сочинений «Голоса», первый, который не был уничтожен автором из-за опасности преследования. Уничтожались рукописи и по другой причине: в 1958 году автор решил, что достиг определённой творческой зрелости, и то, что создано за «годы ученичества», хранить ни к чему.

Г. Сапгир принадлежал к Лианозовской группе – художники и поэты с конца 1950-х собирались в бараках в районе станции Лианозово (в то время Подмосковье) у живших там Евгения Кропивницкого и Ольги Потаповой. Рядом жил художник Оскар Рабин, зять Евгения Кропивницкого, вместе со своей женой Валентиной Кропивницкой. Это место стало культовым. При этом Сапгир не воспринимал группу как некое объединение: «Никакой «лианозовской школы» не было. Мы просто общались. Пройдя эти «платоновские академии» общения, мы научились главному – определять, что хорошо в искусстве, а что плохо. Если говорить об эстетических убеждениях поэтов-«лианозовцев», то они не были сформулированы, просто мы одновременно почувствовали, что современная нам официальная поэзия отделилась вообще от первоосновы всякой поэзии, от конкретного события, от предмета, стала выхолощенной, абстрактной, риторичной, «литературной». Мы захотели вернуть поэзии конкретность».

Основные «взрослые» сборники Г. Сапгира: «Молчание» (1963), в котором автор предстаёт минималистом – некоторые слова представлены в тексте только частью («полуслова»). Полноценные слова позволяют вычислить недостающие слоги и понять общий смысл текста. Далее следовал сборник «Московские мифы» (1970–1974), посвящённый русским деятелям культуры, оказавшимся за границей. Сборник «Сонеты на рубашках» (1975–1989) Сапгир считал своей самой значимой книгой. Сборник «Терцихи Генриха Буфарева» (1984, 1987) представляет собой новые эксперименты с формой.

Вышедший в 1999 году сборник «Тактильные инструменты» интересен тем, что в нём стихотворения становятся записью сценария для перформанса. Автор даёт ремарки-указания, какое действие должно соответствовать той или иной строке.

Исследователь русской поэзии Юрий Орлицкий в своей статье «Введение в поэтику Сапгира: система противопоставлений и стратегия их преодоления» (2003) пишет, что «для творчества Сапгира характерно снятие этого, казалось бы, принципиально неразрешимого противоречия: с одной стороны, он самым активным образом апеллирует к национальной традиции (например, Пушкину и Фету), с другой стороны, эта же самая традиция трактуется им как своего рода протоавангард». Его стихи Орлицкий относит одновременно и к «радикальной форме модернизма» и постмодернизму.

Умер Генрих Сапгир в 1999 от сердечного приступа в троллейбусе, он ехал в салон Елены Пахомовой на презентацию антологии «Поэзия безмолвия», где планировал выступить.

В 2003 году вышла антология «Великий Генрих. Сапгир и о Сапгире».

С 2004 года проводятся Международные научные конференции «Сапгировские чтения».

Наиболее полно произведения поэта представлены в книге «Генрих Сапгир. Складень» (издательство «Время», серия «Поэтическая библиотека», 2008).

Проза собрана в книге Г. Сапгира «Летящий и спящий. Рассказы в прозе и стихах».

Также занимался переводами (в первую очередь поэта Овсея Дриза).

Ю. Орлицкий считает, что Генрих Сапгир совершил революцию в стихосложении второй половины XX века.

Подробнее о жизни и творчестве Генриха Сапгира читайте здесь.

Генрих Сапгир, проза

КАМНИ

1

Мы все лежим на своем месте, когда штиль.

Весь наш пляж – это сад камней. Берег как соткан из соцветий и на первый взгляд похож на старинное белое кружево.

Действительно, если присмотреться к нашей россыпи, то обнаружишь, что мы лежим не как попало, а группируемся гнездами, соцветьями камней. Это наши обширные семьи. Ближе к центру семьи располагаются большие камни – это старшие, а между ними с края – помельче, всякая шушера, это младшие камни.

Пожалуй, мы напоминаем стадо морских котиков. В середине возлежат матерые камни, возле теснится молодняк. Нет, мы не размножаемся, как рыбы или животные. Не увидишь среди нас и таких камней-черепах, которые бы выкладывали на песок кучки маленьких белых камешков. (Хотя почему бы им не быть? Но, во всяком случае, не на нашем пляже.) Не разбрасываем мы и семена далеко вокруг, как это делают растения, чтобы выросли из них потом причудливые камни и скалы. (Хотя почему бы им не вырасти? Но, может быть, где-нибудь на другой планете.) Мы, камни, рождаемся иначе.

Когда–то мы были нечто единое: осадочная порода, вулканическая лава, геологический слой. Но постепенно огонь, море и время раздробили нас, обкатали и положили серо-белым пляжем с краю моря.

Мы постоянно тремся друг о друга, нам помогают в этом волны и ветер. И поскольку времени в нашем распоряжении сколько угодно, мы тремся и тремся – разве что не хрюкаем, пока наши бока не станут гладкими, как отполированные. Со временем мы окультуриваемся. Лица наши становятся округлыми, и на них проступает, осмысливается античный узор.

Некоторые нестойкие или с какой-нибудь порчей не выдерживают – рассыпаются, превращаются в песок. Не надо жалеть о них. В сущности, песок – это тоже множество блестящих крошечных камешков-кварцитов. Вроде того что муравьи и тли – это слоны, тигры и крокодилы в миниатюре.

Вам, людям, конечно, трудно признать свое родство с тлями и муравьями. Но мы рады тому, что песок всюду окружает нас и поддерживает своей родственной средой, что мы все-таки не такие мелкие, как песок.

2

Здесь, у моря, люди издавна не очень церемонились с нами. Иногда набирали в корзины большие камни, чтобы сложить очаг. Много позже уносили с берега ведра камней, чтобы посыпать дорожки возле дома.

Черпали нас и самосвалами, чтобы превратить потом в цемент и гравий. Некоторые пляжи свели на нет. Хорошо, что мы, камни, по природе своей не мстительны. Иначе как-нибудь в жестокую бурю разом сорвались бы с места и засыпали каменным градом города людей, чтобы даже потомки не отыскали.

Мы покорны своей судьбе. Мы всегда спокойны. И если вас ударил камень, вас ударил не камень, а рука, схватившая камень.

Но есть среди вас и безвредные, те, что сидят и ходят вдоль моря, как тихо помешанные – кланяются прибою. Они ищут среди нас красивые камни с огоньком. Выхватят порой из волны что-нибудь блеснувшее, а оно тихо угасает на ладони. Вот тебе и огонек. Как мы смеемся тогда над таким неудачливым охотником.

Есть женщина, она только для того и приезжает, чтобы сесть на корточки у края волн и копаться в камешках. Это для нее, говорит, счастье.

Некоторых из нас люди увозят с собой в далекие города, помещают в коллекции. Есть целые Дворянские собрания камней.

Голубоватые яйцевидные халцедоны, розоватые аристократы – сердолики, местные медово-золотистые яшмы, даже зелено-полосатые трассы – мы лежим в старинных шкатулках из карельской березы, просто в коробках из–под сигар. Изредка нас показывают с гордостью: «Этот – лягушечка, а этот – в рубашечке». – «Неужели сами?» – «Ходила вдоль моря и кланялась прибою. Что-то еще осталось, но мало, мало». К нам наклоняются толстые любопытные носы, к нам приближаются внимательные глаза, хлопающие мохнатыми ресницами, еще более страшные за выпуклыми стеклами–окулярами. Раскрываются оштукатуренные красным растрескавшиеся губы, показываются ряды острых зубов, и из темных провалов вырываются возгласы восхищения. Нам – диковатым, круглым, окатным – боязно с непривычки, как будто всех нас сейчас гости схватят горстями и начнут с аппетитом разгрызать, как драже. Мы бледнеем, стараемся не выделяться. Сейчас мы серые слегка подкрашенные стеклышки в коробке.

Но вот гладкие горячие пальцы начинают нас поглаживать, перебирать. И, поддаваясь магической ласке человека, этим скользящим упругим подушечкам, мы постепенно проясняемся ликом, начинаем улыбаться. Мы нежимся, как домашние кошки. Каждый становится совсем особенным, неповторимым. «Нет, нет, такого еще никогда не встречалось. Это жемчужина вашей коллекции». И тогда мы гордимся собой, будто мы ордена, которые Бог выдал отдельным людям за усердие и прилежание.

3

Мы вообще любим человеческие руки. В серебряной оправе мы любим украшать женские пальцы – и тогда мы прекрасны. Нами любуются любящие и любовники. Будто тайная кровь бежит по нашим жилам, мы розовеем и живем. Мы впитываем в себя желание нравиться, магнетизм и страстное волнение наших хозяек, юных или пожилых, все равно. На иной благородной сухой старческой руке мы играем потаенным огоньком с особенным удовольствием: агаты и топазы.

Хранители притягательной силы. Источники тайной магии. Подними любой камень на пляже, сожми и подержи в руке. Сначала будет приятно холодить ладонь, потом камень согреется и станет почти неощутим, затем все горячее и горячее. И тогда ты почувствуешь: токи – они текут в тебя из камня, как будто отдают тебе силу и знание. Да, да, ты получил зашифрованное послание из начала начал, которое, надеемся, расшифруют твои гены. Мы могли бы сказать любой плоти, любому дереву: «Мы одной крови – ты и я». Но мы молчим...

Нет, этим не ограничиваются отношения между нами и человеком. Иногда и простые камешки – те, что с узором, или поцветнее, поглаже – увозят в далекий северный город. Там кладут в стеклянную вазочку или в тарелку, наливают туда воды из-под крана. И ставят – обычно на подоконник. Мы снова начинаем сиять в зимнем недолгом солнце, в электрическом мертвом свете. Какой-нибудь (небольшой) ребенок, забравшись с ногами на стул и подперев кулачками подбородок, созерцает нас глазами, блестящими, как камешки.

И мы смотрим на него.

Протянулась маленькая ладошка и зачерпнула несколько нас. Мы знаем нашу игру – затеряться где-нибудь в темных углах квартиры и ждать, затаясь. А затем попасться совсем некстати маминому пылесосу, пусть проглотит тебя – и уже тогда загреметь! И греметь, грохотать в его железном нутре. «Откуда этот камень? И как он сюда попал?» – вынут и выбросят в окно. Шпок! – об асфальт и запрыгал. А живые камешки – детские глаза – смотрят и радуются.

4

Некоторые люди очеловечивают нас. Вырубают из куска мрамора или известняка (он помягче) тело или лицо. Женский торс выглядывает из камня, белея всем совершенством – думаете, женского тела? – нет, того же камня. Мы камни, расставленные в новых храмах – музеях – вызываем высокий восторг знатоков и поэтов. В любой каменной глыбе заключена Афродита или Давид, надо просто суметь вызвать их оттуда. Но, может быть, зря в мастерской раздается характерный стук стального резца по камню, отлетают острые кусочки сахарного мрамора, в воздухе толчется белая пыль... Мы, камни, таим в себе миллионы еще неведомых ликов и существ... Дело времени и обстоятельств, как и когда они выйдут оттуда. А если даже не выйдут никогда, все равно умеющий видеть – видит.

Нельзя сказать, чтобы сами мы, камни, не имели лица и некоторые из нас не были личностями. Конечно, множество множеств из нас попали в камнедробилку безликим гравием и превратились в бетонные плиты или легли на дорогу под жирный горячий асфальт.

Но тот зеленый седловидный грушевидный голыш трасса, который много лет лежит на письменном столе автора (и автор это может подтвердить), – он и рисунок, и личность. На «лицевой» стороне камня белый узор рисует пенные волны Хокусая, на другой стороне белеющие полосы гладко ложатся на плоский берег – штиль.

Хозяин нередко, задумавшись о чем–то, берет голыш в руку и разглядывает его... «...И станет мне молодость сниться, и ты как живая – и ты...» Грустный камень. Он всегда грустит, потому что напоминает о радости. Камень помнит молодость автора, когда бежали, любили, пили, плясали голые, стройные, как на античной стершейся фреске. А теперь он видит, как прозаически стареющий автор, стараясь удержать в памяти клочки романтических воспоминаний, медленно переваливаясь, катится эдаким поседелым валуном под уклон.

...И все-таки – вон стрекоза трепетным блеском слюдяным – она присела на камнях, на пляже. Вижу: белые и серые окатыши, в блеске крыл знойный круг, закружились. Крупный голыш, на который легла ее чуткая тень, гордо поддерживает стрекозу, как тоненькую балерину – танцовщик. Выше в живой синеве заплясали невидимые эльфы... И там, дальше, в совсем истончающемся мире – отсвет наших забав... Эфирные танцы камней...

Продолжая разговор о своеобразии наших профилей и характеров, нельзя не обратить внимание на великое разнообразие таковых. Одни из нас – гладкие, круглые, как пасхальные яйца, другие – какие-то искривленные злобные уродцы, есть и конгломераты совсем несоединимого: твердого и крошащегося. Ноздреватые губки или пористые носы пьяниц. Указующие персты. Расшлепистые губы и упрямые подбородки. Продырявленные уши африканских негритосов и совершеннейшие улитки. Чье-то мокрое белье, вымытое, отжатое и окаменелое. Каменные макароны и фарш. Седла, троны, папские тиары. Все формы, какие только можно встретить, и все фантасмагорические облики, которые только можно вообразить. Кроме того, любой приморский пляж – это музыка. Это настоящая каменная музыка.

5

Время. У нас свое время. Это у вас, у людей, «время разбрасывать камни», «время собирать камни». А у нас одно время – время камней. И оно идет для нас правильно: не скоро, не медленно. И делает с нами то, что с нами должно совершиться. У нашего времени лицо гладкого серого камня.

Века, тысячелетия проходят для нас день за днем, ночь за ночью. То нагревает солнце, то охлаждает ночь. Шлепок волны повернет то на один бок, то на другой. И под вечными звездами старшие камни внушают младшему поколению, которое, между прочим, никогда не вырастет и не состарится, твердые правила жизни уважающих себя камней.

«Во-первых, – говорят они, – лежи спокойно. Если поднимут, не сопротивляйся. Помни: камни падают всегда вниз. И ты еще можешь упасть, как это не раз бывало, если не на затылок, то на ногу потревожившего твой покой.

Во-вторых, в какую бы несвободу тебя ни употребили – положили в основание стены или заставили перемалывать зерно, помни: время работает на нас, на камни. И стены разрушатся, и мельница вокруг развалится, лишь ты будешь спокойно греться под солнцем.

В-третьих, в каком бы положении ты ни лежал, будь доволен своим положением. У тебя есть преимущество перед людьми – ты можешь ждать вечно. Смотри в небо: может быть, ты еще узришь Лице Бога Живаго, то, чего не узрит никто».

А ты, автор, думаешь, мы всегда молчим. Наше молчание лишь для непосвященного, точнее – для немузыкального уха. Слушай нас в прибое и в звоне полудня. И вот что мы тебе скажем, умудренные камни: человек, посмотри на свою подругу. Загорая и плавая с тобой, она стала смуглая и гладкая, как морской камень. Ты проводишь рукой по ее спине и чувствуешь желание приникнуть к ней, прильнуть, как мы, камешек к камешку. Лежать бы вам у края воды вечно. Вы хотите быть похожими на нас, но вы слишком непоседливы. Вдруг, непонятно почему, вы разлетаетесь в разные стороны, будто вас запустили из пращи. Судьба – какой юный неопытный камнеметатель порой! Но вы уже разлетелись, вы далеко друг от друга. Разлука причиняет вам страдание, но вы ничего не можете сделать, разве что при встрече причинить друг другу боль. Как, впрочем, и мы, камни.

6

Нет, не одни вы испытываете неудобство, смятенье и ужас. Есть и в нашей жизни камней беспомощность и страх, когда налетает морской шторм. Ночью весь наш каменный покров на берегу начинает шевелиться. Сначала набегающие волны захватывают мелочь, играючи утаскивают ее вглубь. На смену из глубины выносит новые пласты песка и камней, этакая неразбериха, толкучка. Нас бьет, колотит друг о друга, как в настоящей камнедробилке. Мы народ страждущий, ради чего, Господи! Почему каждый теперь помеха другому, хочется выпрыгнуть, выскочить, но мешают, не дают, каждый сам хочет выпрыгнуть – вот и получается, что мы все должны гибнуть, скопом.

Море обретает свою исполинскую силу. Разбегаясь, оно бьет и бьет в берег литой металлической грудью. Скалы трещат. Рушится весь миропорядок. Небо опрокидывается на нас. Все мы, стада камней, сдвинулись с места и побежали куда-то. Испуганные овцы, мы бросаемся туда и сюда. Беспокойные беженцы, прячемся и мечемся в грохоте артиллерийской канонады... А когда-то при первой ночной бомбежке столицы расстроенному уму подростка представлялось, что этому не будет конца...

Но все же к утру море постепенно успокаивается, как успокаивается все на свете. Мы озираемся на новом месте. Почти у каждого – новый адрес и новые соседи. Повсюду на берегу еще блестят лужицы. Мы просыхаем под утренним светом, есть о чем порассказать. Каждому камню представляется, что хуже, чем ему, не было никому из окружающих. И он спешит поделиться своими впечатлениями. Вы, люди, слышите при этом легкий утренний шорох. К счастью, новые соседи тоже родственники, новая семья, снова чувствуется тепло и дружелюбное отношение. Во всяком случае, без веской причины никто не встанет и не сбросит тебя с твоего места. Спасибо, спасибо. Мы снова вместе. Старшие камни в центре. Младшие и всякая мелочь между ними и с краю. Соцветия камней, мы греемся на солнце. Лежите, лежите... Спокойно... Спокойно...